日本の製造業では、労働人口の減少と人材確保の難しさから、外国人作業員の受け入れが急速に広がっています。技能実習制度や特定技能制度を利用して、アジアを中心とした多国籍の人材が現場で働くことは珍しくなくなりました。

しかし、異なる言語や文化的背景を持つ作業員が現場に加わることで、次のような課題が顕在化しています。

- 言語の壁:日本語で説明しても十分に伝わらない

- 作業手順の理解度差:同じ指示でも人によって解釈が異なる

- 安全意識のギャップ:危険作業に対する認識が国ごとに違う

- 教育コストの増大:指導に時間がかかり、教育担当者の負担が大きい

これらの問題を放置すると、品質不良や労災事故につながりかねません。そこで重要になるのが、多文化環境でも機能するマニュアルの整備です。

従来の「日本人同士で通じるマニュアル」では不十分であり、外国人作業員が直感的に理解できる工夫が求められます。たとえば、文字よりも図解を中心にしたり、母国語で補足したりするなどの改善です。

本記事では、製造現場で10年以上にわたり外国人作業員と協働してきた架空の工場リーダーへのインタビューを通じて、実際に役立つマニュアル活用の工夫や成功事例・失敗事例を掘り下げていきます。読者の皆さまが、現場改善のヒントとして活用できるように構成しています。

※本記事のインタビューは、学習目的の架空ケーススタディです。

Q&Aインタビュー:現場リーダーに聞く、多文化環境でのマニュアル活用

Q1. 外国人作業員と協働するうえで、最初に直面した課題は何ですか?

A(現場リーダー・佐々木氏/製造部門歴15年)

一番大きいのはやはり「言葉の壁」でした。作業指示を日本語で説明しても理解が追いつかず、手順の解釈違いから不良品が発生することもありました。特に危険作業では安全上のリスクも高まりました。

👉 解説ポイント

- 言葉の壁は単なる翻訳不足ではなく、「作業理解度の見える化」不足でもある。

- 図解・写真・動画を活用したマニュアルが必須。

Q2. その課題に対して、マニュアル面でどんな工夫をしましたか?

A(佐々木氏)

文章中心のマニュアルから、ピクトグラムと写真中心のマニュアルに切り替えました。例えば「部品を右方向に挿入する」という指示も、実際の写真に矢印を入れるだけで理解度が格段に上がりました。

さらに、母国語翻訳版と日本語版を並記する方式にしたことで、作業員が安心して参照できるようになりました。

👉 解説ポイント

- マニュアルは「読むもの」から「見るもの」へシフトさせる。

- 二言語対応は「外国人向け」だけでなく、日本人リーダーが指導する際にも有効。

Q3. 成功した事例を具体的に教えてください。

A(佐々木氏)

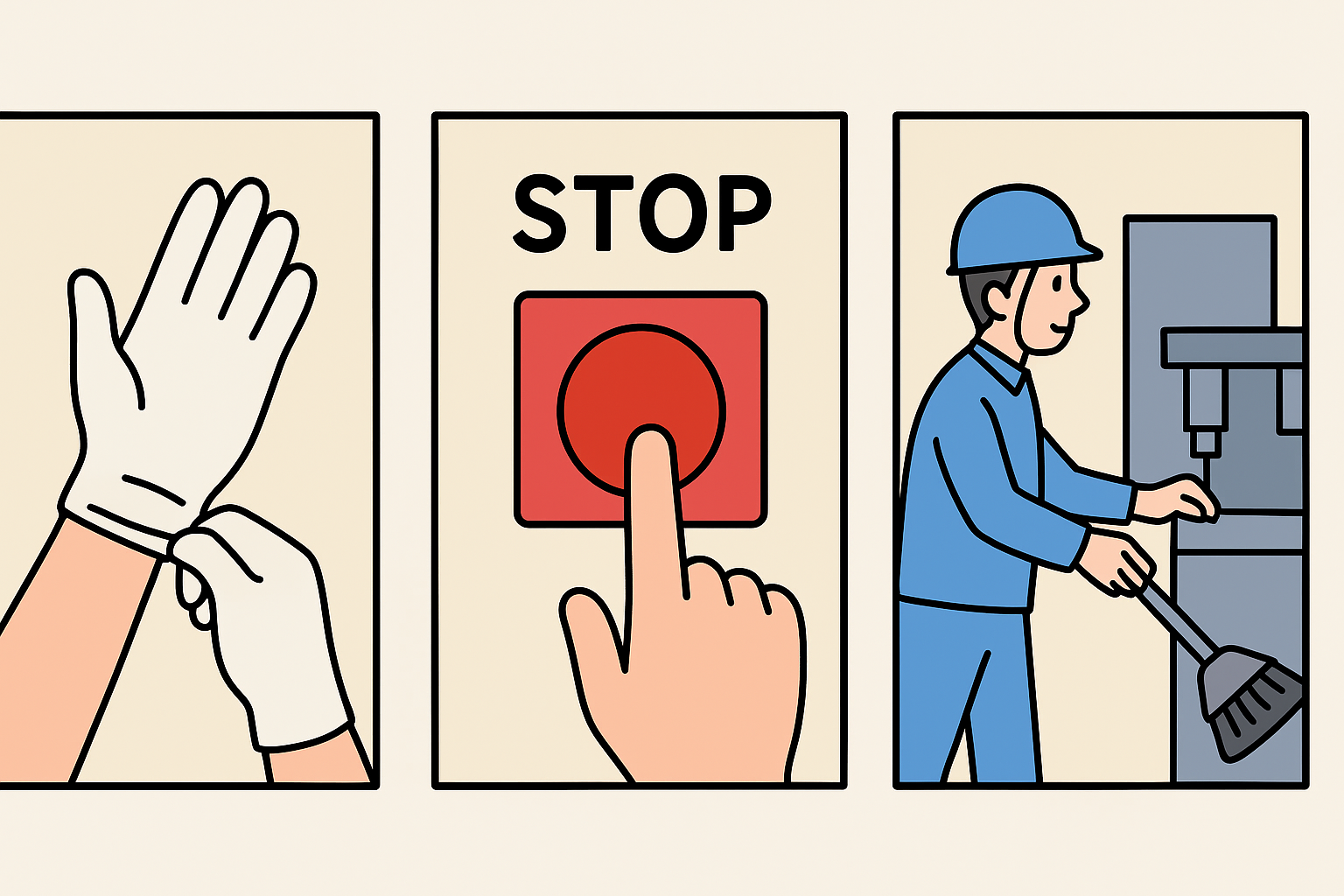

ラインの清掃マニュアルを改訂したときです。以前は文字だけで「手袋をしてから機械を停止し、清掃を開始する」と書いてありましたが、外国人作業員が誤って停止前に清掃を始めるミスが発生していました。

そこで、

- 停止ボタンの写真を赤枠で強調

- 手袋着用のイラストを先頭に配置

- 手順番号を大きな数字で表記

という工夫をした結果、ヒューマンエラーがほぼゼロになりました。

Q4. 逆に、うまくいかなかった失敗事例はありますか?

A(佐々木氏)

翻訳に頼りすぎたケースです。自動翻訳でマニュアルを作ったら、専門用語が誤訳されてしまい、外国人作業員が逆の手順で組み立ててしまったんです。結果、不良品が大量に出ました。

👉 解説ポイント

- 翻訳は必ず現場経験者のチェックを通す。

- 「翻訳だけ」ではなく、「現場で一度読んでもらって動作確認」をセットにすることが重要。

Q5. 理想的なマニュアルの条件を、現場視点で挙げると?

A(佐々木氏)

以下の5点です:

- 一目で理解できる図解

- 母国語との並記

- 作業リスクを赤色で強調

- 手順ごとのチェック欄付き

- 更新のしやすさ(デジタル化も含む)

特にデジタル化は効果的でした。タブレットで動画手順を見せると、作業員の反応が非常に良く、教育時間も短縮できました。

Q6. 外国人作業員の反応や声で印象に残っているものはありますか?

A(佐々木氏)

「写真があると安心する」「日本語の勉強にもなる」と言われたことがあります。

単に作業を伝えるだけでなく、学習やコミュニケーションのきっかけにもなるんだと実感しました。

まとめ:多文化環境で活きるマニュアル作成のステップ

最後に、この記事で紹介したポイントを整理します。

✅ 外国人作業員との協働では、「言葉の壁」だけでなく「理解度の見える化」が重要

✅ マニュアルは文章ではなく「図解・写真・動画」を軸にする

✅ 翻訳は必ず現場確認とセットで行う

✅ 赤色やピクトグラムでリスクを強調し、安全性を確保

✅ デジタル化による教育効率アップも有効

👉 実践ステップ例

- 現行マニュアルを「写真・図解ベース」に置き換える

- 二言語対応を進め、現場テストを実施する

- 教育現場でタブレットや動画を試用する

- 作業員からフィードバックを回収し、継続改善する

こうした工夫を積み重ねることで、外国人作業員が安心して働ける環境を整えられます。そして、それは品質と安全の両面で現場全体の成果につながっていきます。

この記事を書いた人

編集部