現場の熟練工にしかわからない“暗黙知”を、いかにして誰でも実行できる「標準作業」に落とし込むか。これは、製造業における永遠の課題です。技術継承、人材育成、品質安定の要となるマニュアル作りにおいて、「現場で使える」「伝わる」マニュアルの条件とは何か。今回は、製造現場一筋20年のベテラン現場リーダーに、暗黙知の見える化とマニュアル化の実践ノウハウを伺いました(本記事は架空のインタビュー形式による構成です)。

暗黙知をマニュアル化するには何が難しいのか?

Q. 暗黙知って、そもそもどういうものですか?

A.(ベテラン現場リーダー・佐藤さん/製造歴20年)

簡単に言うと、「言葉にしづらいけど、体で覚えている作業」ですね。たとえば、「この音がしたらヤバい」「触ったときの温度で良し悪しがわかる」みたいなこと。経験値で自然にやっているから、言語化しようとすると意外に難しいんです。

解説:暗黙知の3つの特徴

- 五感による判断(音・匂い・感触など)に基づく

- 状況依存性が高く、汎用性が低い

- 言語化されておらず、文書化されていない

Q. どんなアプローチでマニュアル化しているのですか?

A.

「とにかく書け」ではなく、「隣に立って聞く」ことから始めます。新人に実際にやらせてみて、どこで止まるかを見る。そして「なぜできなかったか」を本人の言葉で説明させる。これがヒントになります。「なぜ、今ここで迷ったのか」が見えると、逆にマニュアルにすべきポイントが浮き上がるんです。

ポイント解説:観察と対話のセットで「見えない知」を可視化

- ベテランの頭の中を棚卸しするには、“一問一答”より“作業観察”が有効

- 新人の「詰まるポイント」=暗黙知の所在

- フローチャートや写真付きステップで、判断基準を明示する工夫が必要

成功事例:動画+一言コメントで「言語化できない技術」を補完

佐藤さん:

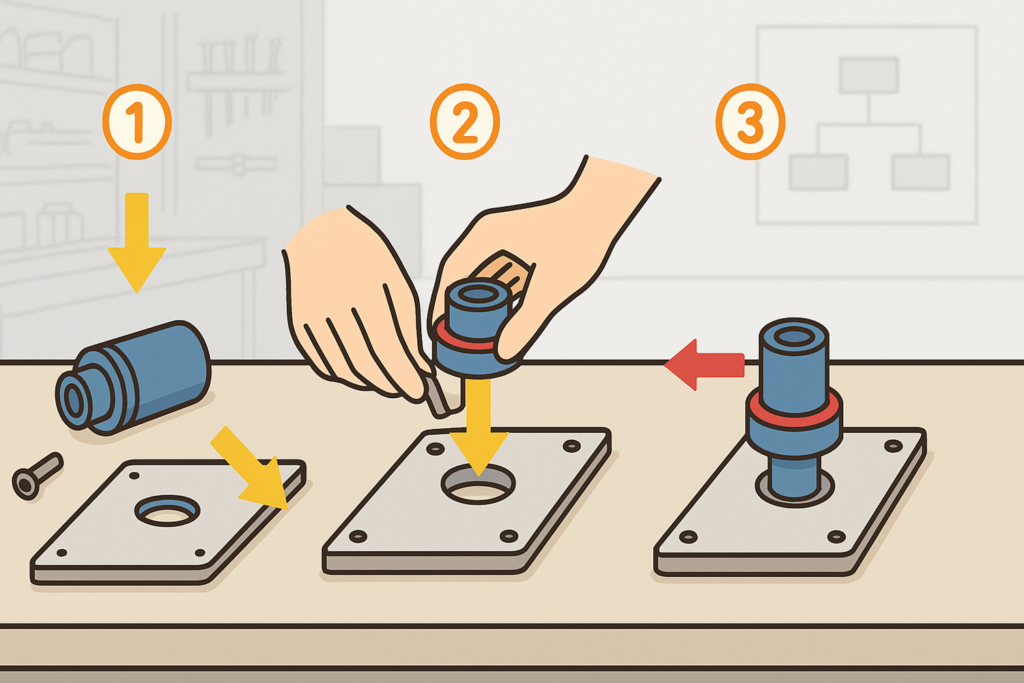

過去に一番うまくいったのは、「治具の取り付け方」です。どうしても締め付け位置の微調整が口頭じゃ伝わらない。それで動画を撮って、「ここが“コツ”です」と一言入れる。それをe-manualに組み込んで配信したら、問い合わせゼロになったんです。

失敗事例:マニュアル化しすぎて逆に「わかりにくく」

佐藤さん:

以前、「全部マニュアルにすれば誰でもできる」と思って、100ページ超えのマニュアルを作ったんです。でも誰も読まない。結局、肝心なポイントが埋もれてしまった。今は「一画面一作業」を意識して、分冊や見出しを増やすようにしています。

ベテランの学び:マニュアルは“詳しすぎてもダメ”

- 情報密度が高すぎると、重要情報が埋もれる

- ページ構成や目次を工夫して、読まれる構成に

- 「要点」→「詳細」→「補足」の三段構成が効果的

理想のマニュアルとは何か?

佐藤さん:

現場の人が「これ見ればわかる」って言えるマニュアルですね。正直、現場は忙しいから、全部読む時間なんてない。必要なときに、必要な部分だけ見られるようにしたい。だから検索性と視覚的な情報がすごく大事です。

理想的なマニュアルの条件(現場視点)

- スマホやタブレットで見られる

- 写真・動画・図解が多く、文字が少ない

- キーワードで探せる

- 作業単位でセクション化されている

- 最新版が常に反映されている(クラウド管理)

読者へのアドバイス:まずは「暗黙知マップ」から始めよう

佐藤さん:

まずは、ベテランが“無意識にやっていること”を書き出してみてください。「なぜ、そうしているのか」を聞いてみるだけでも、見えてくるものがあります。それを項目ごとに「判断基準」「必要な感覚」「注意点」に分類すると、マニュアルにしやすくなります。

まとめ:暗黙知のマニュアル化は、“聞く力”と“構成力”がカギ

暗黙知を言語化・文書化するには、現場での観察、対話、そして整理力が求められます。長年培った技術を確実に次世代へつなぐには、「ただ書く」のではなく「どう伝わるか」に重きを置くマニュアル作りが不可欠です。e-manualのようなモジュール化・動画対応・検索機能を備えたシステムを活用すれば、属人化を排し、誰にでも伝わる業務標準が構築できます。まずは一歩、小さな“暗黙知の見える化”から始めてみませんか?

この記事を書いた人

編集部