製品が国境を越えて流通する現在、マニュアルは“製品の一部”として各国法規制を満たし、安全を担保し、ブランド価値を左右します。ところが実務では、

- 直訳による誤解・事故

- 地域法規の見落とし(CE・ANSI など)

- 改訂版の多言語同時リリースが間に合わない

- バージョン管理が属人的

…といった課題が頻発します。

これらを解決する鍵が「改訂サイクルの標準化」と「継続的改善プロセス」です。

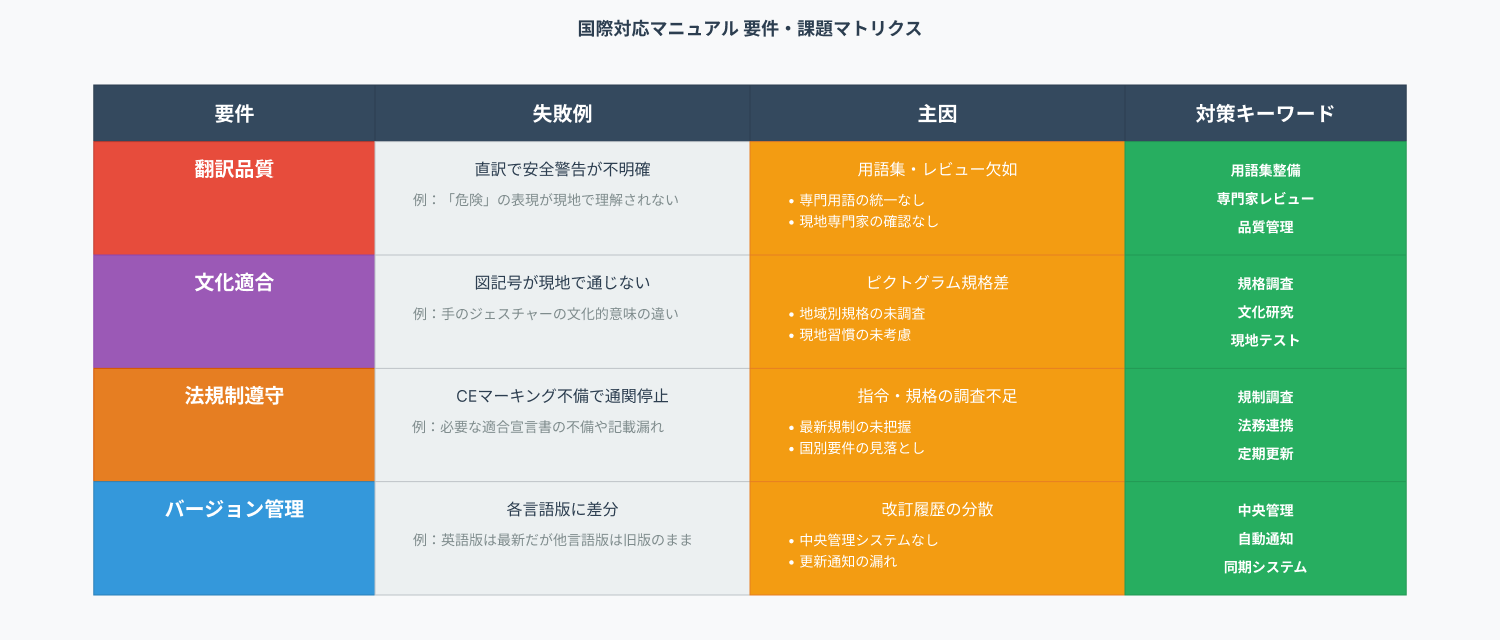

国際対応マニュアルの要件と典型的課題

国境を越せる製品に付属していくマニュアルは国際対応が求められますが、そこに求められる要件と課題を見ていきましょう。

| 要件 | 失敗例 | 主因 |

|---|---|---|

| 翻訳品質 | 直訳で安全警告が不明確 | 用語集・レビュー欠如 |

| 文化適合 | 図記号が現地で通じない | ピクトグラム規格差 |

| 法規制遵守 | CE マーキング不備で通関停止 | 指令・規格の調査不足 |

| バージョン管理 | 各言語版に差分 | 改訂履歴の分散 |

解決のアプローチ

マニュアルの国際対応の課題解決に向けては、以下を実施していきます。

翻訳・ローカライズ

翻訳・ローカライズの際に、以下を実施することで、翻訳コストの削減と、翻訳品質の維持ができます。

- 原稿のモジュール化 ― DITA/AsciiDoc で段落単位に分割

- 翻訳メモリ (TM) 運用 ― Trados/Phrase などで再利用率を最大化

- 用語集+スタイルガイド ― 初回で整備し、レビュワーが遵守

- 3 段階レビュー ― 訳者→バイリンガルエンジニア→現地 QA

A社の事例では、TM と用語統一により翻訳コストを 30 % 以上削減しています。

法規対応

輸出に向けて、地域ごとに遵守すべき法律に対応した内容にします。

- 欧州:機械指令 2006/42/EC、低電圧指令、RoHS などを網羅し CE 適合宣言書を添付。

- 北米:ANSI Z535 系の警告表示、OSHA1910 の安全要求を反映。

- アジア:中国 GB 規格、韓国 KC マークなど現地語表示義務に留意。

- 中東・南米・アフリカ:識字率や多言語併記要件を考慮し、シンボル比率を高める。

継続的フィードバック

改善し続けて行けるよう、フィードバックを得る構造を構築します。

- クローズドループ型 CMS でフィールドサービス報告とリンク

- 多国籍チームからのコメントを Jira/Confluence で集計(定量:エラー率、定性:可読性)

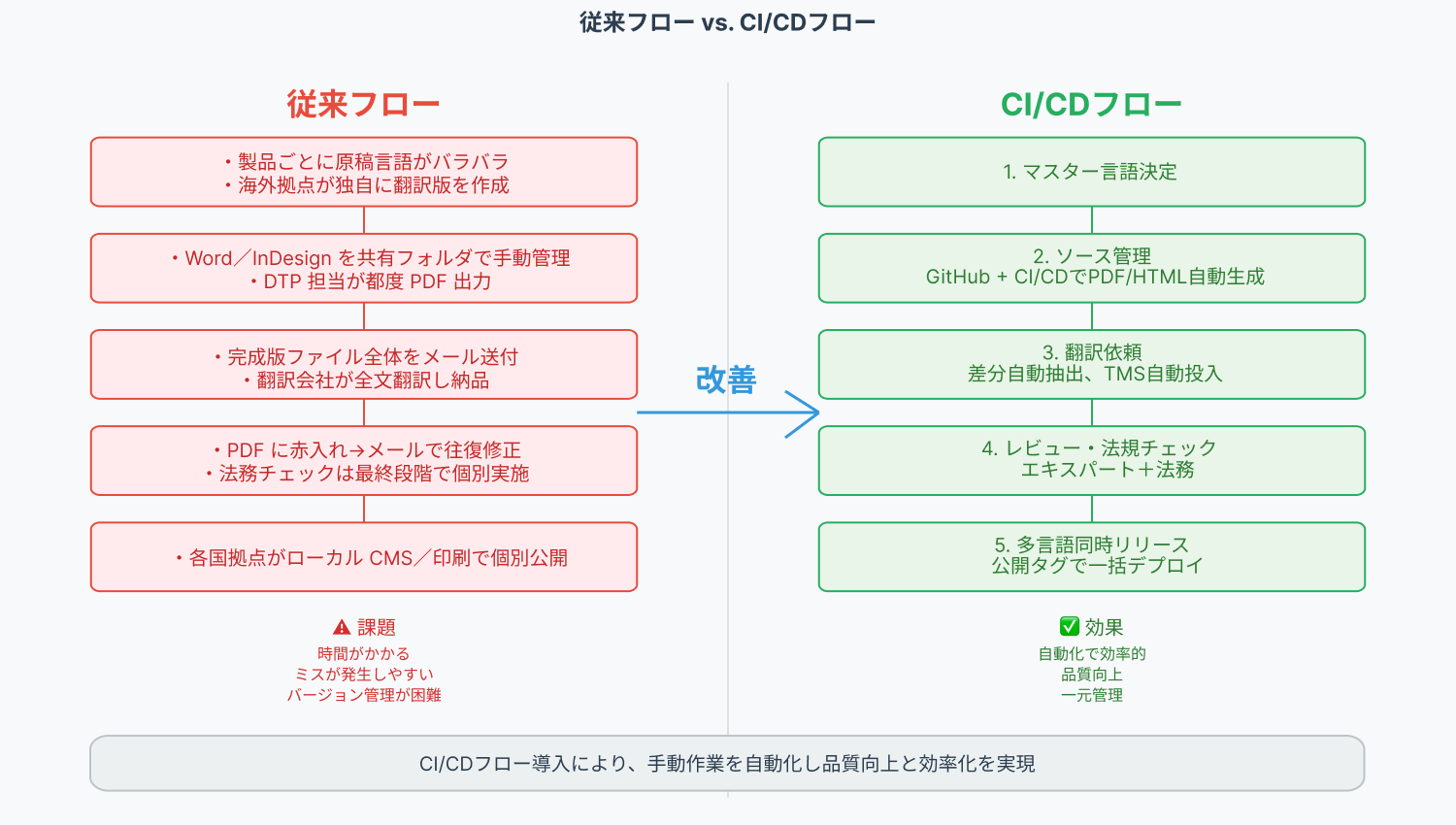

実装手順と運用上の注意

解決方法は、具体的には以下の流れで導入していきます。

- マスター言語(通常は英語 or 日本語)を決定

- ソース管理:GitHub + CI/CD で PDF/HTML を自動生成

- 翻訳依頼フロー:改訂差分を自動抽出 → TMS へジョブ投入

- レビュー & 法規チェック:エキスパート+法務が承認

- 多言語同時リリース:公開タグで一括デプロイ

成功事例と成果の見える化

国際対応で成功した事例と、その成果を見ていきましょう。

| 企業 | 施策 | 定量効果 |

|---|---|---|

| H社(無線 LAN 機器) | AsciiDoc+GitHub 導入 | 30 % コスト削減、部門横断フロー確立 |

| 建機大手 B社 | 52 言語同時展開、TM 再利用 | 年間 2,000 万語を 20 % 高速化 |

地域別の具体的留意点

地域別には、記載内容など細かい部分で留意する点があります。

アジア

- 縦書き文化圏(日本・台湾)の PDF 組版確認

- インドネシア語などローカル言語追加のスケール戦略

欧州

- EN ISO 12100 のリスクアセスメント結果をマニュアルへ引用

- EU グリーンディール関連の情報更新頻度に注意

北米

- 保証責任回避のため「説明義務」を ANSI 構文で明確化

- 製品責任訴訟リスクを想定し、警告文の階層化表示

中東/南米/アフリカ

- シンボル化率を 60 %以上にし、低識字層への配慮

- 現地代理店によるレビューで文化的禁忌(色・図像)チェック

まとめ ― 今すぐ取り組むべき 5 ステップ

ここまでの内容から、国際化に向けて今すぐ取り組むべき工程は以下です。

- マスター構造化:DITA/AsciiDoc で再利用性を確保

- 用語&スタイル確立:TM との連携で統一

- 法規マッピング:ターゲット市場ごとにチェックリスト化

- CI/CD パイプライン:改訂から公開までを自動化

- 多拠点フィードバック:定量指標をダッシュボードで可視化

これらが実現できたら、次のアクションとして以下を行います。

- 自社マニュアルをサンプルでモジュール分割し、翻訳メモリ適用効果を試算

- グローバルチーム向けに「エラー報告テンプレート」を発行し、データ収集を開始

陳腐化を防ぎ、製造業のグローバル展開を加速させるマニュアル改訂サイクルを、ぜひ自社で実装してみてください。

この記事を書いた人

編集部