製造現場では熟練作業者の高齢化や多様な雇用形態の拡大により、技能伝承の仕組み化が急務です。そこで鍵となるのが「マニュアルの体系的な整備と運用」。マニュアルは単なる手順書ではなく、暗黙知を形式知へ転換し、組織全体の学習速度を高める“知識プラットフォーム”として機能します。本稿では、マニュアル作成チームの最適な編成と運営方法を中心に、組織体制構築・人材育成の実践フレームワークを解説します。

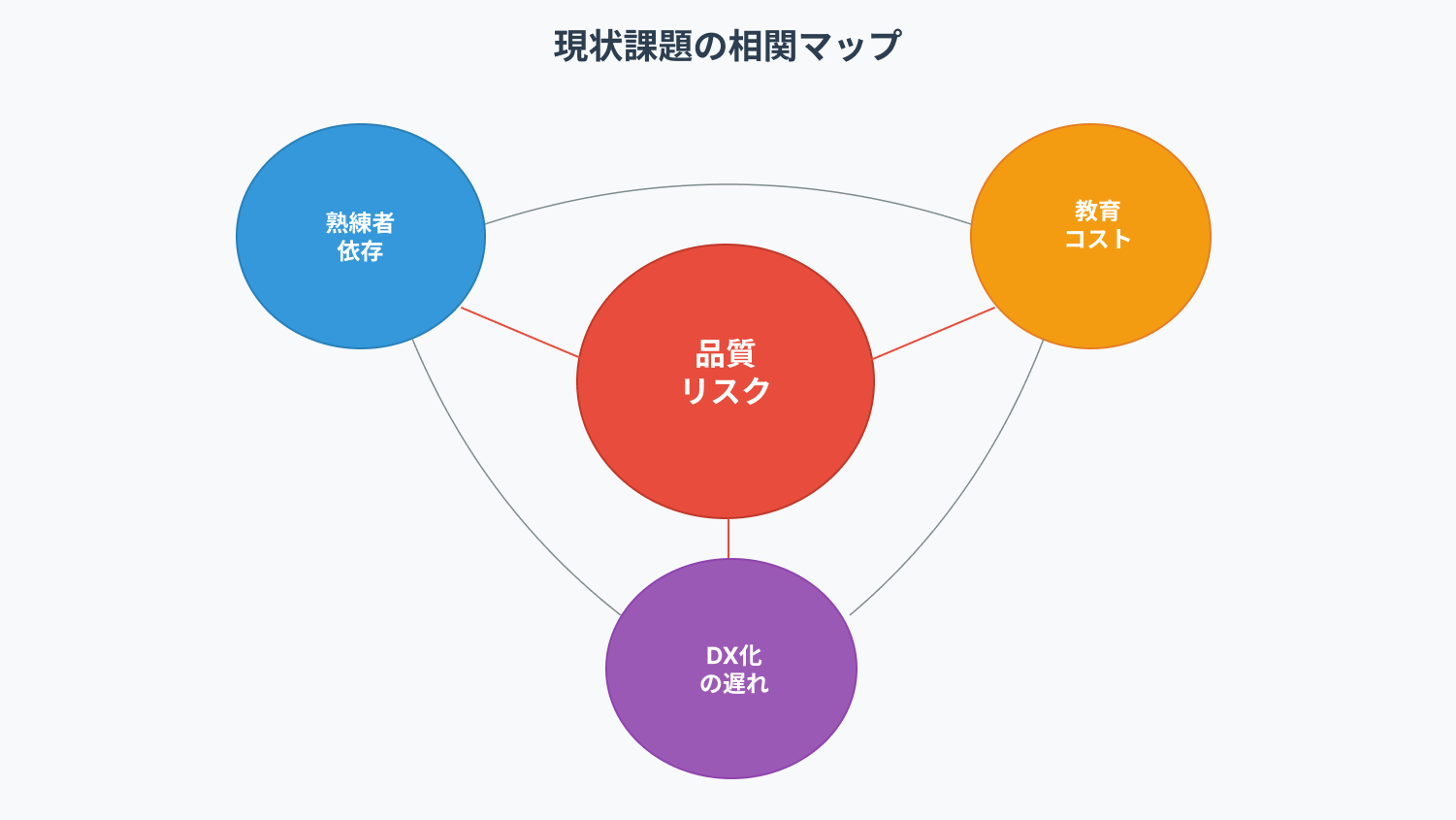

現状の課題と背景

1-1 熟練者依存と暗黙知のブラックボックス化

- ベテラン作業者の「勘」や「コツ」が形式知化されていない

- 属人化により品質ばらつきや工程停止リスクが増大

1-2 教育コストと業務効率のトレードオフ

- OJTに時間を割きにくいシフト制・多品種少量生産環境

- マニュアル未整備による再教育や手戻りで工数が膨張

1-3 デジタル技術活用の遅れ

- 紙マニュアル中心で更新負荷が高い

- 現場デバイスとの連携不足でリアルタイムな参照が困難

組織体制構築・人材育成のフレームワーク

2-1 RACIで役割と責任を明確化

| 区分 | Responsible(実行) | Accountable(最終責任) | Consulted(助言) | Informed(報告) |

|---|---|---|---|---|

| マニュアル企画 | 教育担当 | 品質管理部門長 | 製造技術 | 全現場 |

| 作成・改訂 | ドキュメンテーション専任 | 企画責任者 | 現場リーダー | QA |

| 承認 | 品質保証 | 部門長 | 安全衛生 | 全現場 |

| 運用・教育 | 現場リーダー | HR開発課 | IT部門 | 経営層 |

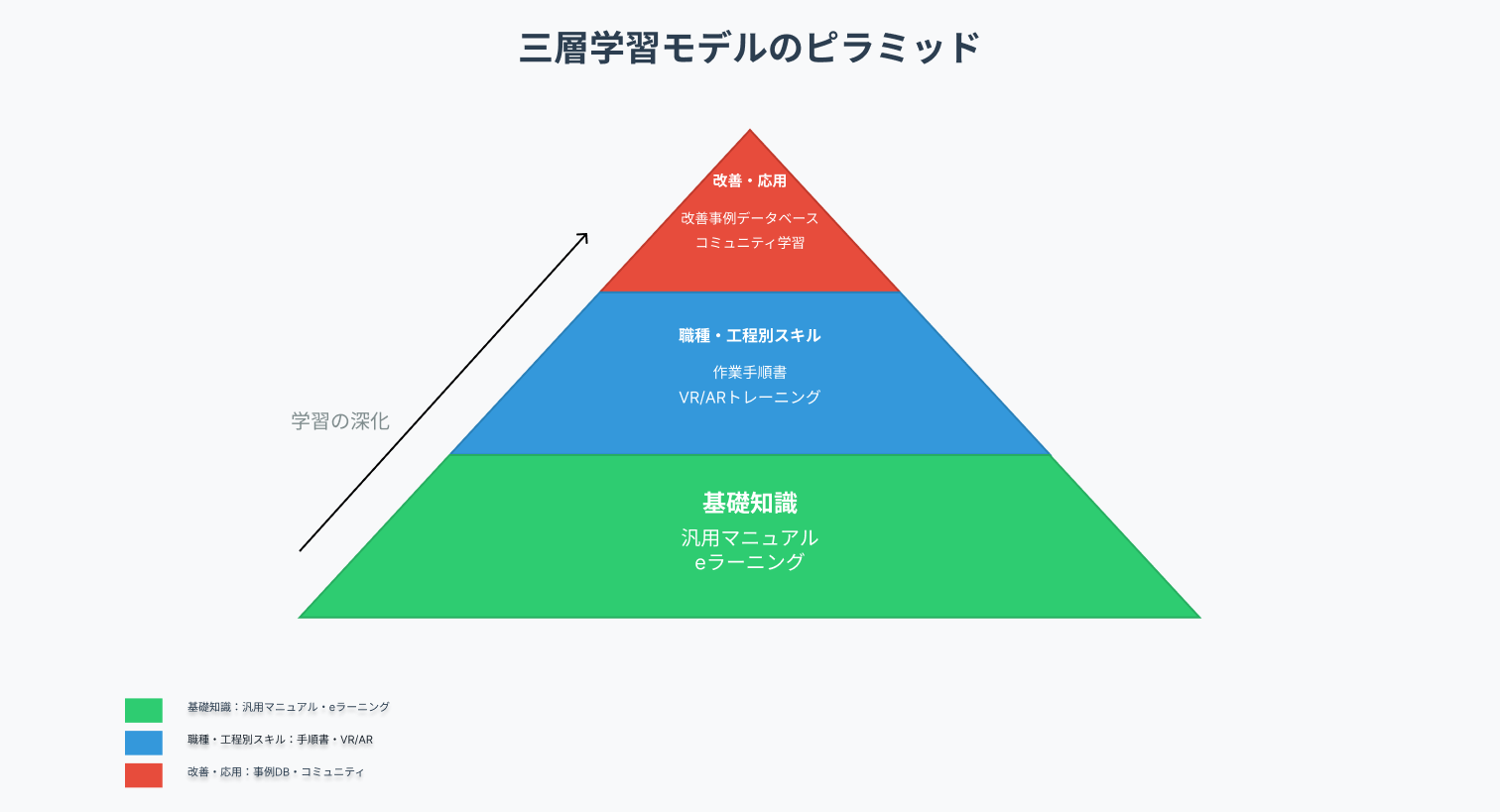

2-2 三層学習モデル

- 基礎知識:汎用マニュアル+eラーニング

- 職種・工程別スキル:作業手順書+VR/ARトレーニング

- 改善・応用:改善事例データベース+コミュニティ学習

具体的な実施方法とステップ

3-1 キックオフと現状棚卸し

- 現行マニュアルを全件リスト化し品質評価(読解性・正確性等)

- KPI設定:初回合格率+教育時間短縮率を主要指標に設定

- 作成チームを正式発足(RACIに基づく人選)

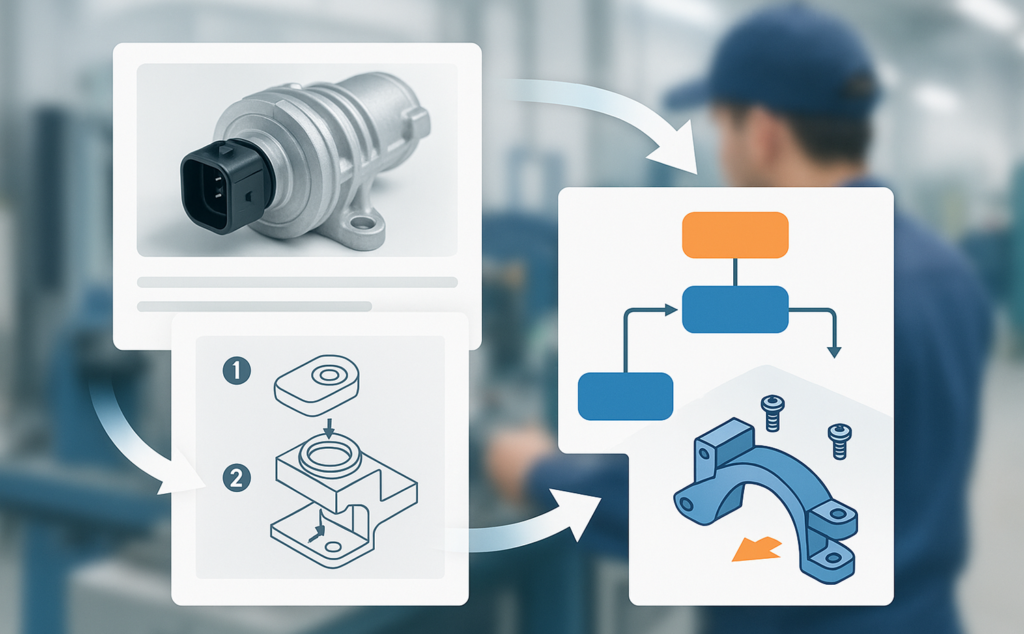

3-2 マニュアル開発プロセス

| ステップ | 主要タスク | 成果物 | 使用ツール例 |

|---|---|---|---|

| 要件定義 | 対象工程・教育ゴール設定 | WBS | マインドマップ |

| コンテンツ設計 | 標準フォーマット作成 | テンプレート | DITA, Markdown |

| 実機取材 | 現場ヒアリング・動画撮影 | 原稿, 映像 | スマホ, GoPro |

| 執筆・図版作成 | 写真/イラスト統合 | 初版 | Snagit, CAD |

| レビュー | 多部門クロスチェック | 修正版 | Google Docs |

| 承認・公開 | 電子承認フロー | 正式版 | QMS, LMS |

| 運用・改善 | アクセスログ解析・改訂 | 改訂版 | BIツール |

3-3 デジタル伝承のポイント

- モバイル最適化:QRコードで現場設備に貼付することでどこでも参照

- ARマニュアル:作業手順を視界に重ねることで作業と参照を並行して実行

- データ連携:LMS学習履歴とMES実績を紐付け、習熟度を定量評価

成功事例と得られた効果

4-1 精密機器メーカーA社の取り組み

- 背景:多能工化推進で教育負荷が急増

- 施策:マニュアル作成専任2名+現場OJTリーダー5名体制を構築

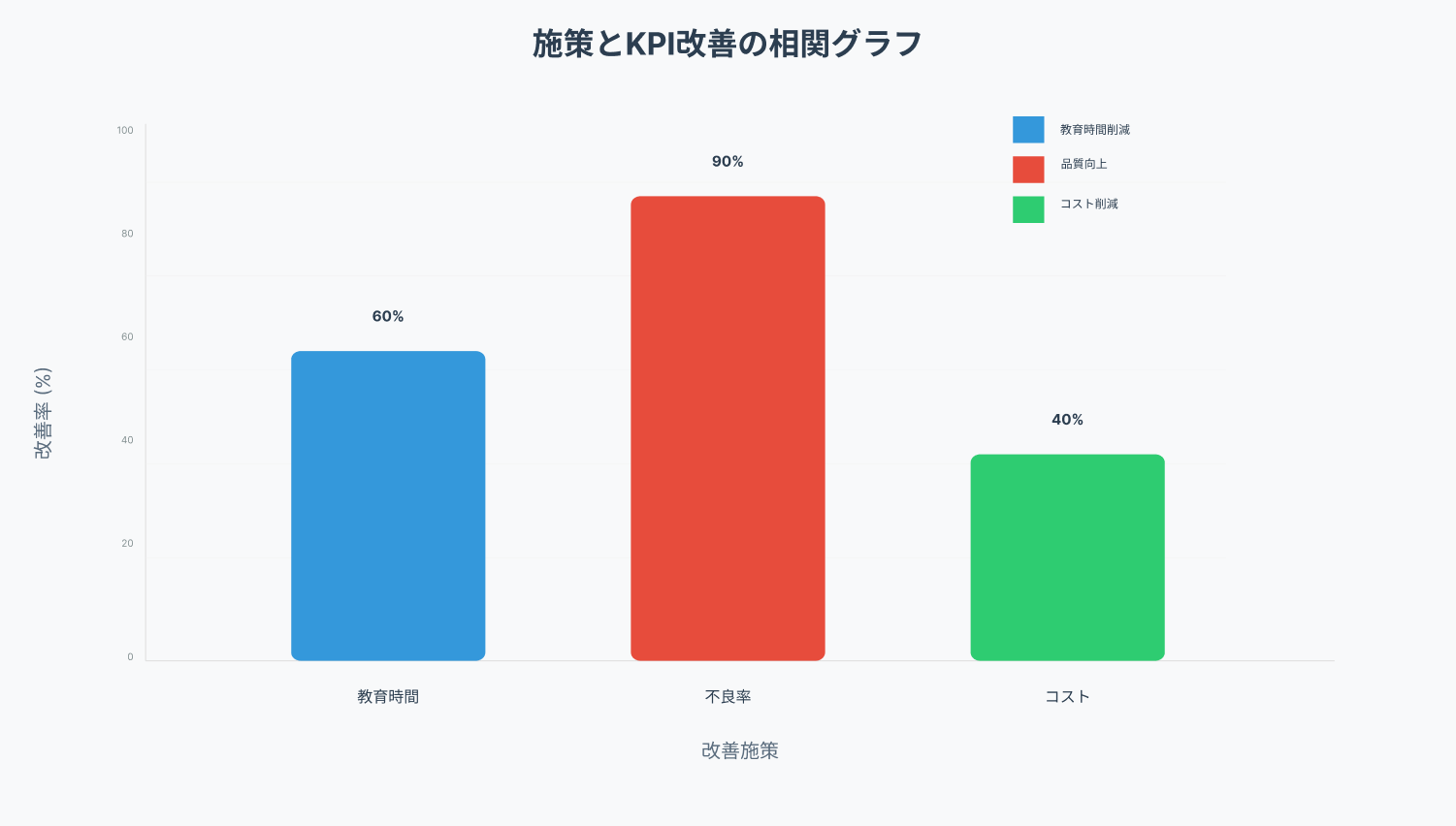

- 結果:

- 新人の独り立ち期間を8週間→5週間に短縮

- 製品不良率を1.5%→0.8%へ半減

- 年間教育コストを12%削減

4-2 化学プラントB社の取り組み

- 背景:定期シャットダウン工事でベテラン退職者が続出

- 施策:AR手順書+点検作業の動画マニュアルを整備

- 結果:

- 外部作業員でも日次点検を自律実施可能に

- 事故ゼロを24か月継続

まとめ:要点とアクションステップ

- マニュアルは技能伝承と組織学習を加速させる「戦略的資産」です。

- RACIで役割と責任を明確化し、三層学習モデルで教育体系を設計しましょう。

- 現状棚卸し→標準フォーマット化→DX実装→効果測定のPDCAを回すことが成功の鍵です。

今すぐ取り組むべき3つのアクション

- 既存マニュアルの品質診断を実施し、改善優先度を可視化する

- 作成チームのRACI表を策定し、責任の所在を明確にする

- デジタル閲覧環境(QRコード・LMS連携)を最小限でよいので立ち上げる

これらを実践すれば、現場の学習効率が向上し、組織全体の品質と生産性向上につながります。ぜひ貴社でも“マニュアル中心”の人材育成を推進してみてください。

この記事を書いた人

編集部