製造現場において、マニュアルは品質と安全を確保するための重要なツールです。しかし、「書いてあることが分かりにくい」「解釈によって作業にばらつきが生じる」といった課題も少なくありません。本記事では、誰が読んでも同じ理解が得られる、明確で誤解のない製造マニュアルの文章作成術について解説します。適切な文章表現の選び方から、実際の作業手順への落とし込み方まで、具体的な事例とともに紹介していきます。

目次

製造マニュアルにおける文章の重要性

1-1. 文章が品質と安全に与える影響

マニュアルの文章は、製品品質と作業者の安全に直結します。

- 曖昧な表現は品質のばらつきを招く

- 誤解を生む指示は安全リスクを高める

- 正確な表現は標準化と効率化を促進する

自動車部品メーカーA社では、組立マニュアルの文章を全面的に見直し、曖昧な表現を排除したところ、組立不良率が5%から1%未満に低減しました。

1-2. 良い文章の特徴

製造マニュアルにおける良い文章には以下の特徴があります。

- 明確性:誰が読んでも同じ理解が得られる

- 簡潔性:余計な言葉がなく要点が明確

- 具体性:抽象的な表現ではなく具体的な指示

- 一貫性:用語や表現が統一されている

文章作成前の準備と心構え

2-1. 読み手を知る

マニュアルの読み手を理解することが大切です。

- 経験レベル(新人か熟練者か)

- 専門知識の有無

- 言語背景(外国人作業者の有無)

- 作業環境(現場の照明、騒音など)

電子部品メーカーB社では、多国籍の作業者に対応するため、専門用語を最小限に抑え、基本単語と短文を中心とした「やさしい日本語」マニュアルを作成。理解度が向上し、不良率が40%低減しました。

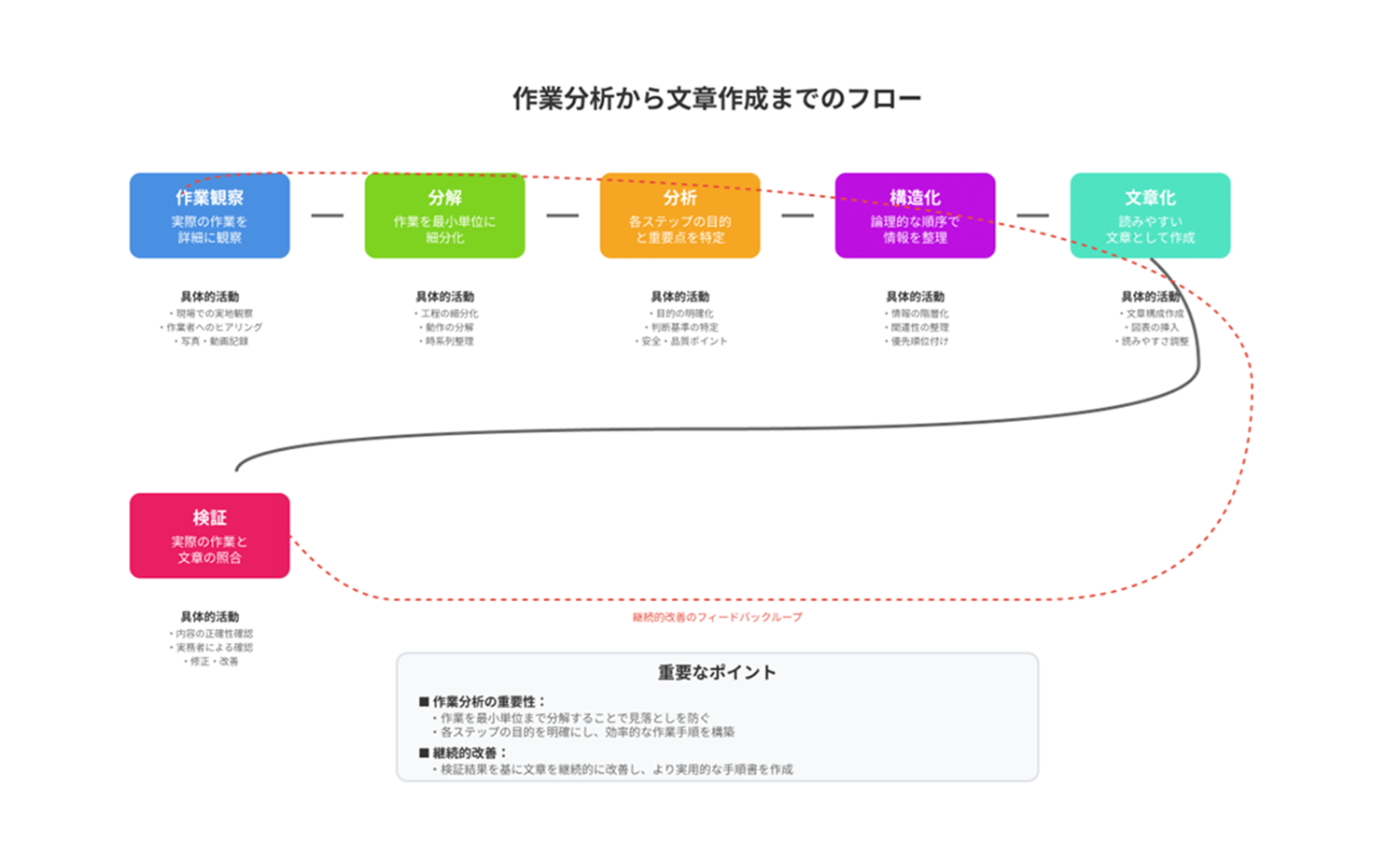

2-2. 作業の細分化と分析

文章作成前に作業を詳細に分析します。

- 作業を最小単位に分解する

- 各ステップの目的を明確にする

- 判断ポイントと基準を特定する

- 安全・品質上の重要ポイントを把握する

明確な指示文を書くための基本原則

3-1. 一文一動作の原則

一つの文で一つの動作だけを指示します。

- 悪い例:「部品Aを取り、位置合わせをしてから取り付ける」

- 良い例:「部品Aを取る。位置マークに合わせる。4箇所のツメにはめ込む。」

複数の動作を一文にまとめると、一部の動作が省略されるリスクがあります。

3-2. 具体的な数値の明示

感覚的な表現ではなく、具体的な数値を示します。

- 悪い例:「適量の接着剤を塗布する」「十分に締め付ける」

- 良い例:「接着剤を直径5mm、高さ3mmの円錐状に塗布する」「トルクレンチで12N・mまで締め付ける」

食品メーカーC社では、すべての「適量」「程よく」などの表現を数値に置き換えたところ、製品の味のばらつきが大幅に減少しました。

3-3. 適切な動詞の選択

明確な動作を表す動詞を選びます。

- 曖昧な動詞:「調整する」「処理する」「対応する」

- 具体的な動詞:「締める」「挿入する」「拭き取る」

3-4. 命令形の活用

指示文は命令形で明確に表現します。

- 悪い例:「接着剤を塗るとよい」「温度を確認することが望ましい」

- 良い例:「接着剤を塗る」「温度を確認する」

安全と品質を確保するための表現技術

4-1. 安全情報の効果的な記載

安全に関わる情報は特に明確に記載します。

- 危険度に応じた表現の使い分け(「危険」「警告」「注意」)

- 結果の明示(「感電の恐れがあるため」)

- 視覚的な強調(赤字、ボックス囲みなど)

- 安全情報を作業手順の前に配置

化学メーカーD社では、作業手順書の安全情報に「理由」を明記する形式に変更。「なぜその安全対策が必要か」を理解することで遵守率が向上し、労働災害が60%減少しました。

4-2. 品質ポイントの明確化

品質確保のためのポイントを明確に示します。

- 重要パラメータの許容範囲(「温度185℃±5℃」)

- 合否判定基準の具体化(「バリが0.1mm以上あれば不良」)

- 確認方法の明示(「ゲージAを使用して確認する」)

- 良品/不良品の判別ポイント(写真や図で補足)

属人化を防ぐ表現方法

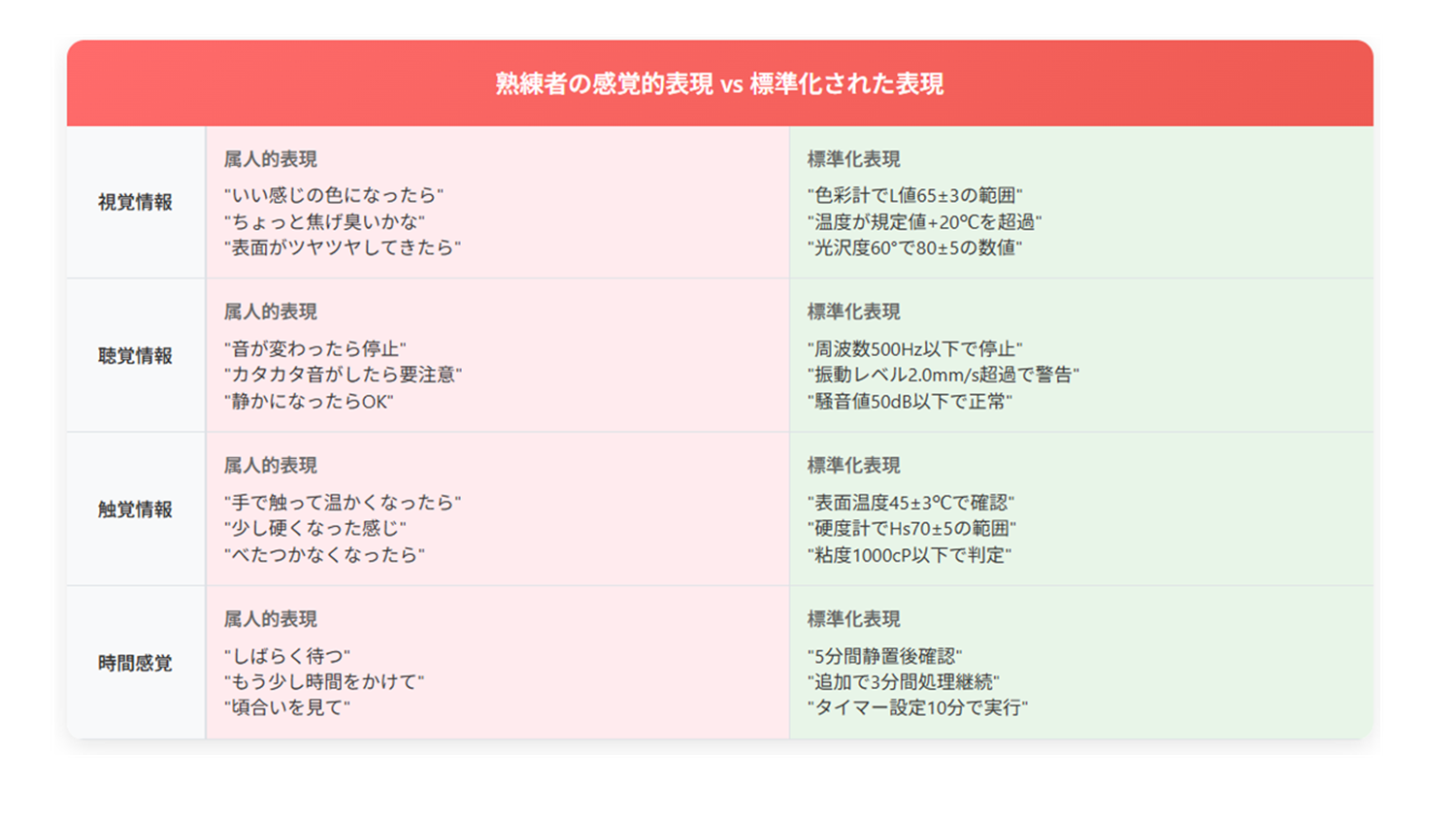

5-1. 暗黙知の言語化テクニック

熟練者の「コツ」や「感覚」を言語化します。

- 視覚的特徴の言語化(「艶が出るまで」→「表面が均一に反射するまで」)

- 聴覚情報の言語化(「良い音がするまで」→「カチッと音がするまで」)

- 触覚情報の言語化(「適度な固さ」→「鉛筆の硬さHB程度」)

精密機器メーカーE社では、熟練検査員の「感覚的な判断」を詳細に分析し、「何をどう見ているか」を言語化。これにより検査基準が明確になり、検査精度が向上しました。

5-2. 判断基準の明確化

作業中の判断ポイントを明確に示します。

- 条件分岐の明示(「Aの場合は〇〇、Bの場合は△△」)

- チェックポイントの具体化(「3点確認:①〇〇、②△△、③□□」)

- フローチャートの活用(複雑な判断プロセスの視覚化)

図解と文章の効果的な組み合わせ

6-1. 文章と図解の適切な役割分担

文章と図解を効果的に組み合わせます。

- 文章での説明に適するもの:順序、注意点、判断基準

- 図解での説明に適するもの:位置関係、形状、動作イメージ

- 両者の連携:図中の番号と文章の対応付け

6-2. 写真・図解への注釈の付け方

写真や図解に効果的な注釈を付けます。

- 簡潔な指示文(一目で理解できる長さ)

- 矢印や記号の活用(指示対象の明確化)

- 重要ポイントの強調(囲み、拡大など)

電子機器メーカーF社では、従来の文字中心のマニュアルから、写真中心で簡潔な指示文を組み合わせたマニュアルに変更。外国人作業者を含む現場での理解度が向上し、組立工数が15%削減されました。

マニュアル文章の評価と改善方法

7-1. 文章の検証方法

作成した文章の有効性を検証します。

- 第三者による読み合わせ

- 未経験者による実践テスト

- チェックリストによる評価

- 定期的な見直しと更新

7-2. 継続的な改善サイクル

マニュアルの文章を継続的に改善します。

- 現場からのフィードバック収集

- 品質問題発生時の即時見直し

- 定期的な表現の見直し(半年〜1年ごと)

- 用語集の整備と更新

自動車部品メーカーG社では、各工程のマニュアルにQRコードを設置。スマートフォンで読み取ると「わかりにくい点」や「改善提案」を送信できるシステムを導入し、年間200件以上の改善提案が集まるようになりました。

まとめ:実践のためのアクションステップ

製造マニュアルの明確な文章作成のためのアクションステップをまとめます。

- 読み手を理解し、作業を詳細に分析する

- 一文一動作の原則を徹底する

- 曖昧な表現を具体的な数値や基準に置き換える

- 安全と品質に関わる情報は特に明確に記載する

- 熟練者の暗黙知を言語化する

- 図解と文章を効果的に組み合わせる

- 実際の使用者でテストし、継続的に改善する

製造マニュアルの文章は、現場での作業品質を左右する重要な要素です。本記事で紹介した原則とテクニックを実践し、誰が読んでも同じ理解が得られる、明確で誤解のないマニュアル作成に取り組んでみてください。

この記事を書いた人

編集部