文章において、「○」「△」「×」や「※」などの記号を使うことがあります。伝えたい内容を簡潔に表現することができ、マニュアルでの使用も大変効果的です。

しかし、注意して使わないと、読み間違いの原因となったり、かえって伝わりづらくなったりする場合もあります。場合によっては、同じ記号を使っているのに全く逆の意味として伝わってしまうこともあるため、使い方には十分注意が必要です。

今回の記事では、実際のマニュアル内に出現する表現を例に、記号を上手に使うために注意したいポイントをご紹介します。

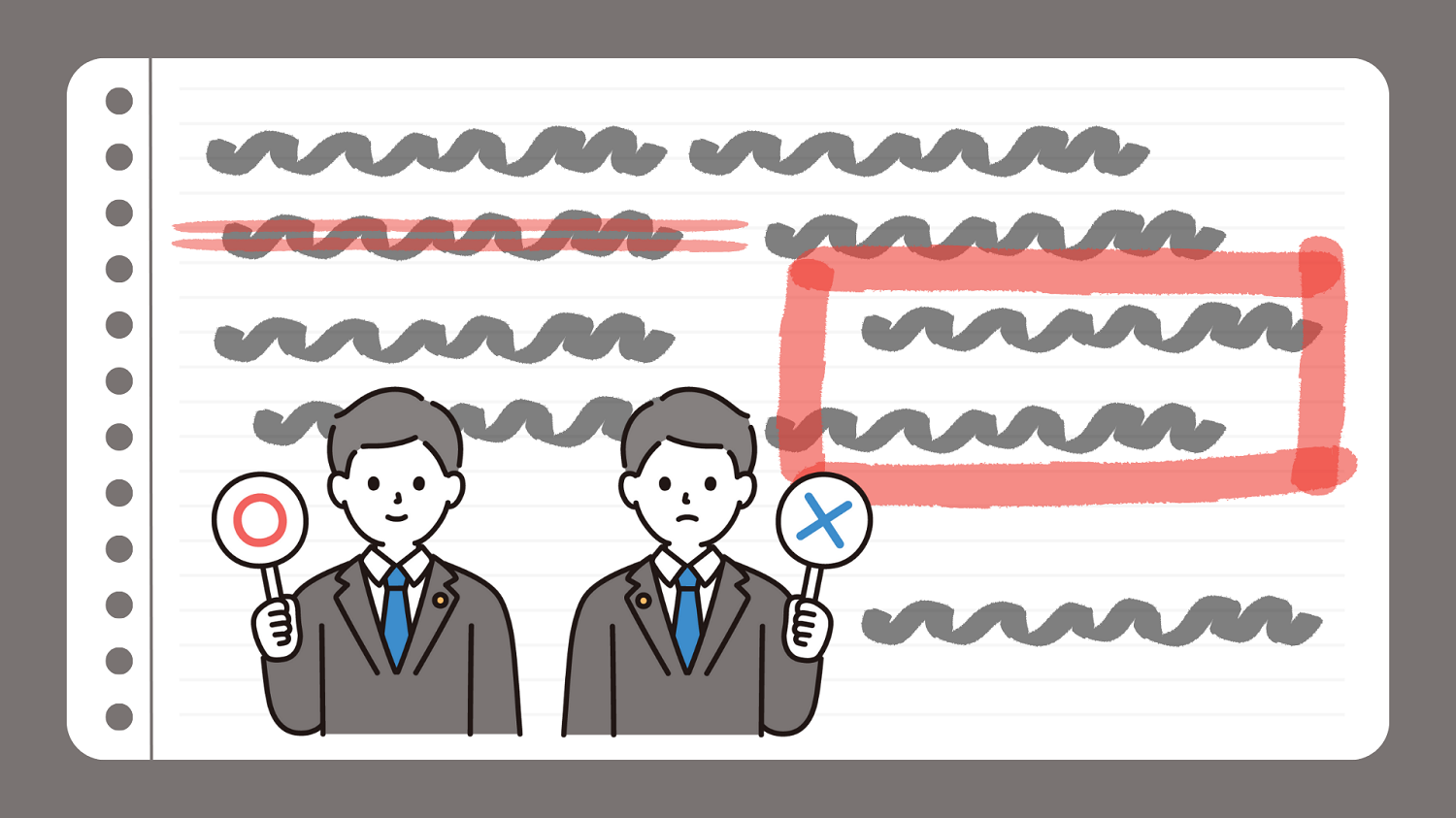

「○」=「不可」? 記号の落とし穴

そんなわけはない、あり得ない、と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、表現方法によっては、「○」が「不可」という意味合いになってしまう可能性があるのです。

1. 実際のマニュアルで起きた例

まずは具体例をご紹介します。以下は、とあるメーカーのマニュアルで実際に使われている機能説明です。

【各モードの機能一覧】

| 検索可能 | 編集可能 | 削除不可 | |

| Aモード | ○ | × | ○ |

| Bモード | ○ | ○ | ○ |

| Cモード | ○ | ○ | × |

いかがでしょうか。一見すると、わかりやすく表形式にまとめられているように見えます。

しかし、表頭行に「可能」と「不可」が混在していることに、すぐに気が付けたでしょうか。

「○」「×」等の記号は、文字以上に目につく要素です。

情報を簡潔に伝えることができ、マニュアル内でも大変効果的に使用することができる反面、使い方によっては誤解の元となってしまいます。

今回の例では、一見すると「○」が可能、「×」が不可という印象を与えますが、実際にはそうではないようです。

「削除不可」の列のみ逆の意味となり、「○」=不可、「×」=可能、ということになります。

2. 改善例

ご紹介した表では、以下の点が誤解の元となっています。

- 「可能/不可能」と「○/×」が同じ表の中に入っている

- 列によって「可能/不可能」が交代している(「○/×」の意味が交代している)

一般的に、「○」は「YES、OK、可能」のような意味、「×」は「NO、NG、不可」のような意味を元から含んでいるため、表内の記号で「○/×」を使用する場合は、表頭行に「可能/不可能」を入れる必要はありません。

表頭行に「可能/不可能」を入れなければ、途中で記号の意味が交代してしまう可能性もなくなるため、一目で正しい意味が伝わるようになります。

【各モードの機能一覧】

| 検索 | 編集 | 削除 | |

| Aモード | ○ | × | × |

| Bモード | ○ | ○ | × |

| Cモード | ○ | ○ | ○ |

○:可能 ×:不可能

記号を使うときの注意点

ご紹介した例の他にも、記号を使う際に注意したいポイントはたくさんあります。今回は、そのうち代表的なものをいくつかご紹介します。

1. 一般的な意味に反する内容を表現しない

例えば「○」はOK、「△」は部分的にOK、「×」はNG、「※」は注釈、のように、一般的に意味が浸透している記号があります。当然ですが、この意味に反する使い方をしないよう注意が必要です。

誤解を招く記号の使用例(ある機能の説明)

○:使用可、●:使用可(条件付き)、■:使用不可、×:当該機種には存在しない機能

「使用可/使用不可」が対応する意味であるのに対し、「○/×」が「使用可/存在しない」となっており、意味が完全には対応していません。

この場合は「使用不可」を「×」、「存在しない」を「-」等にすると、一般的にもぱっと見て伝わる表現になります。

2. 同じ説明の中に複数の表現を混在させない

今回ご紹介した例のように、「○/×」と「可能/不可能」のような意味が被る表現を混在させると、誤解の元となります。

同じ図表や段落の中で、意味が被る別の表現が混在していないか、注意してチェックするようにしましょう。

3. 表記のぶれに注意

マニュアルをデータで使用するときは、テキスト検索をしたい場面が出てきます。そんなとき、記号の表記がぶれていると、機械的に検索ができなくなり、知りたい情報にたどり着けなくなるため注意が必要です。

一見すると同じ見た目でも、実は別の記号だった、ということがあります。マニュアルを作成する前に、どの記号を使うか、ルールを決めておくことをお勧めします。

複数表記がある記号の例

こちらのページ上で[Ctrl](または[⌘])+[F]を押して検索窓を開き、以下の丸記号をそれぞれ検索してみてください。他の箇所とは異なる記号が使われていることがおわかりいただけるはずです。

- 〇 (U+3007、漢数字の丸)

- ◯(U+25EF、記号:大きな丸)

- ⚪(U+26AA、記号:中くらいの丸)

- ⭘(U+2B58、地図記号:町村役場、政令指定都市の区役所を示す丸)

この他にも、記号の全角/半角がぶれていてうまく検索でヒットしない、というのはよくある例です。

まとめ

マニュアルの内容を簡潔に表現したいとき、記号は大変便利です。しかし、注意して使わないと誤解を招きやすいのも事実です。記号を使いすぎるとかえって伝わりにくくなる場合もあるため、マニュアル作成後は必ず第三者にチェックを依頼し、正しく効果的に使えているか確認することをお勧めします。

また、記号の使用ルールはマニュアル作成開始前に決めておくことで、表記のぶれを防ぐことができるほか、作業時に迷わなくて済むようになり、より正確に表現することに集中しやすくなります。マニュアルの作成進行中にルールを決めると、それまでに作成していた範囲への反映が手間になってしまうため、可能な限り作成開始前にルールを決めるようにしましょう。

なお、記号を含むマニュアルを他の言語に翻訳する際は、国によっては使われていなかったり、意味が異なったりする記号もあるため、さらに注意が必要となります。こちらについてはまた別の記事で詳しくご紹介します。

★過去の「読みにくい日本語」シリーズ★

この記事を書いた人

編集部 Y