これまでの記事で、翻訳メモリについて、概要や作り方、更新方法などをご紹介してきました。

今回の記事では、翻訳作業を行う前の準備段階で、翻訳メモリを設定しておくことで便利に使える、「一括翻訳」という機能をご紹介します。

一括翻訳とは、翻訳メモリの内容と翻訳対象のドキュメントの内容を機械的に照合し、一致する文については翻訳メモリ内の訳文を自動でバイリンガルファイルに反映させる機能です。そんな一括翻訳について、設定の内容や方法、使用時に注意したいポイントをご紹介していきます。

なお、これまでの記事と同様、以下の内容はTrados Studioを使用して作業を行う前提となります。

翻訳作業準備の手順概要

最初に、Trados Studioで翻訳作業を行うための準備手順を簡単にご説明します。

Trados Studioで翻訳作業を行うには、まずは作業を行いたい案件等の単位で「プロジェクト」を作成します。

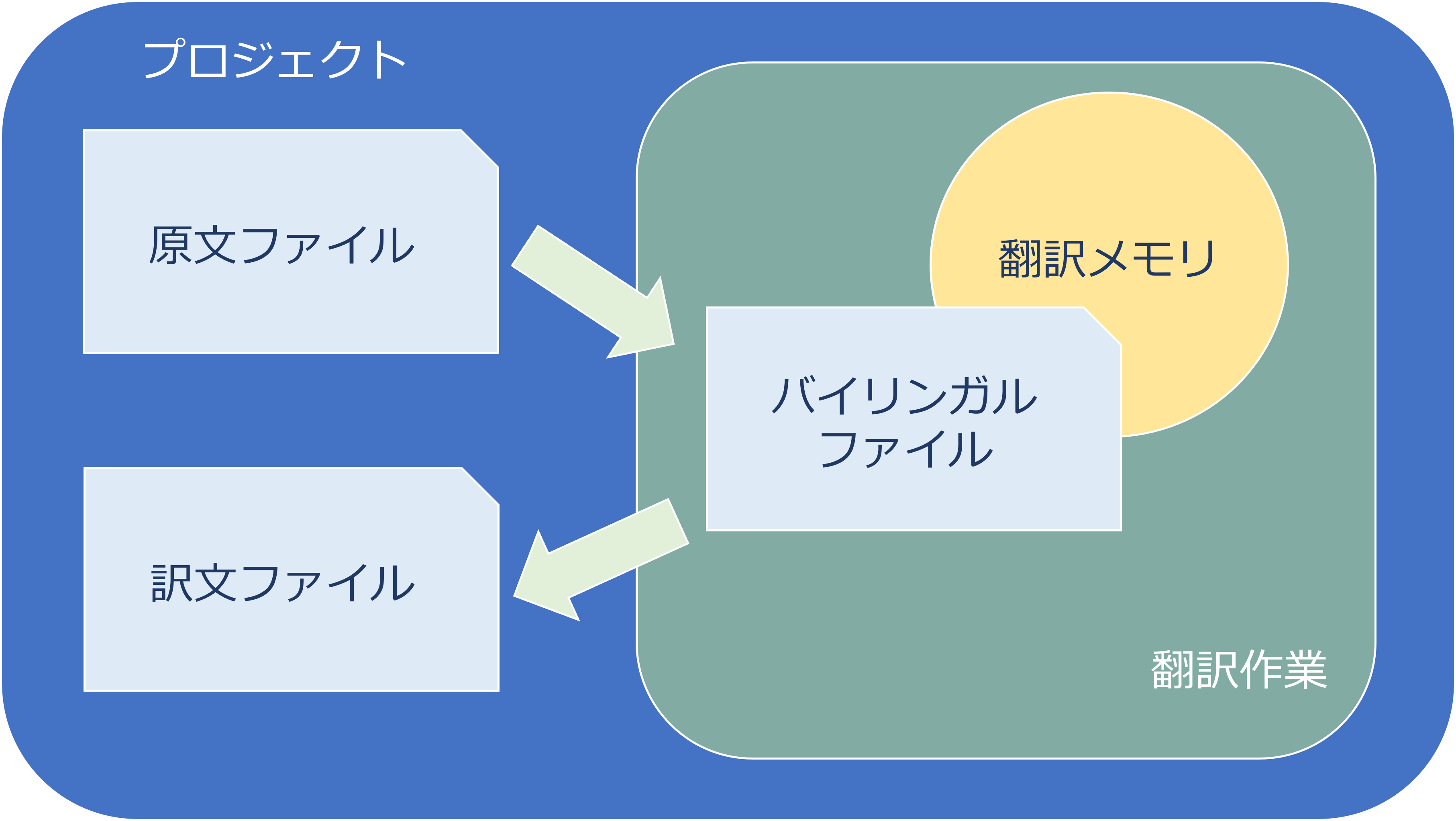

~翻訳作業での「プロジェクト」データのイメージ~

プロジェクトは、翻訳作業を行うための場所のようなものです。

この中に翻訳したいファイルを入れて、翻訳作業ができる形式(バイリンガルファイル)に変換し、翻訳メモリを設定して作業を行います。

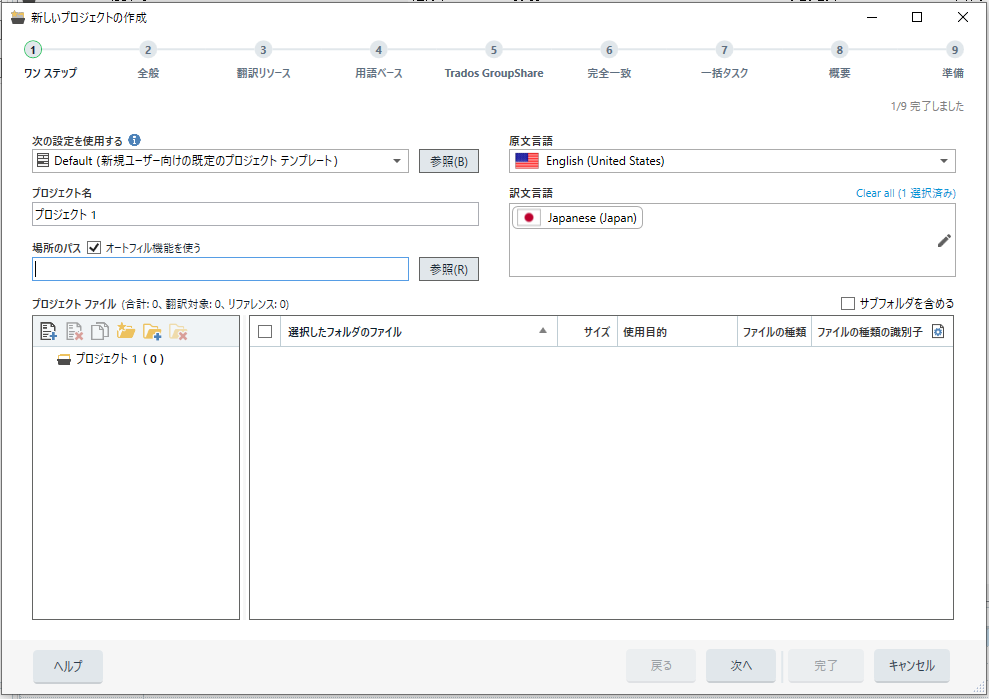

Trados Studioで「新しいプロジェクトの作成」の操作をすると、プロジェクト作成画面が表示されます。

プロジェクト名や原文・訳文の言語などの必要事項を入力し、翻訳したいファイルを選択して取り込みます。

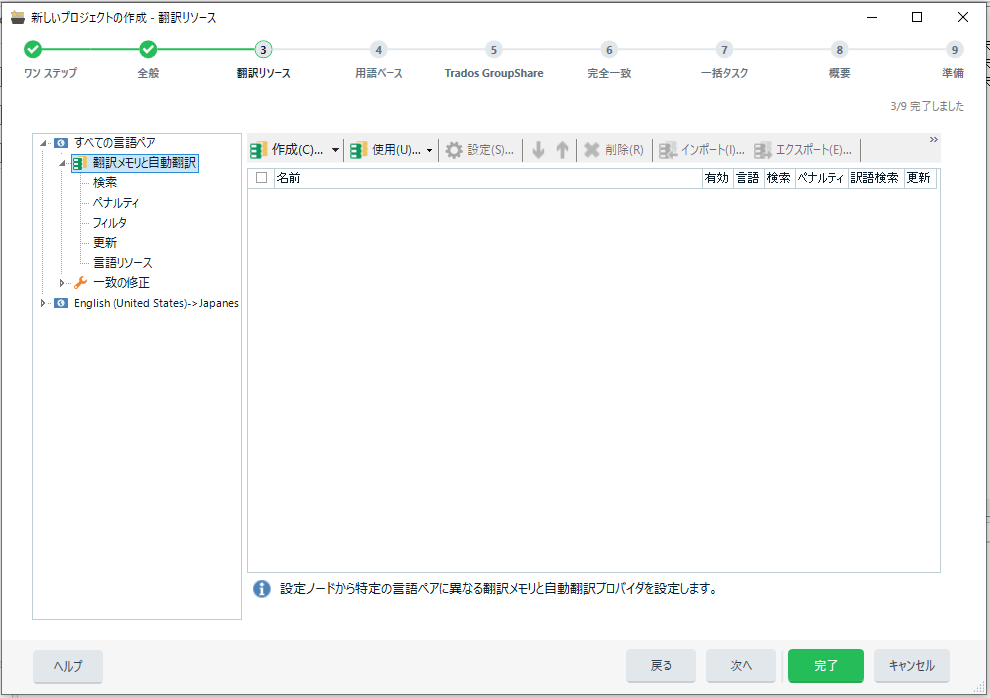

画面に沿って手順を進めると、翻訳メモリを設定するための画面が現れます。

ここで翻訳メモリを設定し、さらに手順を進めると、「一括タスク」タブ>「一括翻訳」で、一括翻訳を行う際の処理内容を設定することができます。

一括翻訳の設定

プロジェクト作成時に翻訳メモリを設定しておくと、作成と同時に一括翻訳を行うことができます。

一括翻訳を行うことで、翻訳作業を開始する時には、翻訳メモリの内容と完全に一致する箇所はすでに訳が入力された状態となります。これによって、完全に一致する箇所については手動で訳を載せる作業が不要になり、翻訳作業の工数を減らすことが可能です。

設定できる項目

- 一括翻訳の設定

自動で反映される訳の範囲を設定することができます。

通常は「100」を設定します。これは「100%一致」を意味しており、この設定だと、翻訳対象と完全に一致する文が翻訳メモリに存在する場合のみ訳文が自動で反映されます。

例えばこの値を「95」に設定すると、95%以上一致する文の訳を機械的に反映させることができます。ただし、完全に一致しているわけではないため、翻訳作業時には反映された訳を再度確認する必要があります。

- 翻訳上書きモード

一括翻訳の処理はプロジェクト作成後に後追いでかけることも可能です。その際、バイリンガル上にすでに訳文が入力されていた場合の処理を設定するのがこちらの項目です。

新規で翻訳を開始する際は、こちらの設定は特に影響しません。

- 翻訳を適用した後

一括翻訳で訳を反映した分節について、ステータスを変更するかどうかを選択します。「確定する」にチェックを入れた場合、訳文が反映された文にはチェックマークが付き、翻訳完了を示すステータスとなります。

「ロックする」にチェックを入れた場合、訳文が反映された文に「ロック」をかけます。

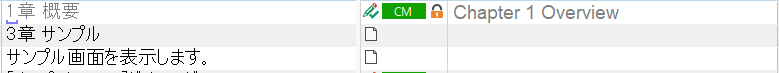

こちらの例では、1文目(1章 概要)にロックがかかっている状態です。

ロックをかけると、訳文を直接編集することはできません(編集したい場合は、ロックを解除してから編集する、というステップを踏む必要があります)。このひと手間があることで、翻訳作業時に、変更してはいけない箇所を誤って変更してしまった、というような事態を防止することができます。また、プロジェクトを準備した後に別の人に翻訳を依頼する場合は、準備の段階であらかじめロックをかけておくと、変更してはいけない箇所を明確に伝えることができます。

- 一致する分節がない場合は次の操作を行う

該当する文が翻訳メモリ内にない場合の処理を設定することができます。

通常は「空のままにする」を選択し、処理後に空になっている文を翻訳作業で埋めていくことになります。訳文の分節に原文の内容をそのまま入力したい場合は、ここで「原文を訳文側にコピーする」を選択すると実施することができます。

一括翻訳を行う際の注意点

一括翻訳は機械的な処理のため、実施する際にはいくつか注意するべきポイントがあります。ここでは、一括翻訳を行う際、特に注意したいポイントをご紹介します。

1. テキスト以外の内容の不一致により、訳が反映されないことがある

一括翻訳は、「完全に一致する」文に限り、機械的に訳文を反映させる機能です。

Microsoft Wordやhtmlなどの、マニュアル等でよく目にするデータには、テキストの内容以外に、スタイルやレイアウト、リンク等の情報も含まれています。このようなレイアウトの情報が、Trados Studio上でもタグとして現れる場合があります。

翻訳メモリを作成した際の対象データと、翻訳したい対象データの形式が異なる場合、このようなタグの種類が変わるため、実際には完全に一致する文でも少し違うと判断され、一括翻訳では訳が反映されないことがよくあります。

また、同じデータ形式でも、改行の位置が変わったりすると、その位置で分節が途切れてしまい、翻訳メモリの内容と完全一致とはならない場合があります。

翻訳作業時には、完全一致で訳が反映されていないからといって新規翻訳対象、とは決めつけずに、本当に同じ原文の内容が翻訳メモリに登録されていないか確認することが重要です。

2. 訳し分けが必要な場合、誤った訳が反映される可能性がある

一括翻訳は機械的な処理であり、文脈は考慮されません。

同じ内容の文でも、出現する文脈によって訳を変える必要がある場合、機械的に一括翻訳を行うと誤った方の訳が反映されてしまう可能性があります。

そのため、一括翻訳を行った後は、意図していない訳が反映されていないか、人の目でも確認する必要があります。

まとめ

一括翻訳を使用すると、翻訳メモリに登録されている内容と一致する箇所にはあらかじめ訳を入力された状態で翻訳作業を行うことができ、作業工数の削減に繋がります。

ただし、翻訳メモリ内に正しい訳が登録されていないと、かえって誤った訳を流用する原因となってしまいます。処理を行う前には必ず、翻訳メモリに登録されている内容の確認やメンテナンスを行うようにしましょう。

★過去の「翻訳メモリ」シリーズ★

この記事を書いた人

編集部 Y