良いマニュアルとは、「読める」「使える」「わかる」の3つの要素を備えています。

自社でマニュアルを作成する場合はこの要素をきちんと押さえるようにしましょう。

ではなぜ、この3つの要素を押さえていないと現場で活用されないマニュアルができあがってしまうのか、本記事では自社でマニュアルを作成する場合の課題を探っていきます。

目次

Quality(品質)、Cost(コスト)、 Delivery(納期)からみるマニュアル作成の課題

品質管理の分野に、QCD(Quality, Cost, Delivery)と呼ばれる考え方があります。マニュアル作成はQuality(品質)、Cost(コスト)、 Delivery(納期)これらの三要素をいかにバランスよく保つかが重要となります。なぜなら、この三要素はトレードオフの関係にあり、一方を立てれば、他方が下がる関係にあるからです。

マニュアル作成の現場をQCDの観点からみてみましょう。まず、Cの観点から、一般的にメーカーでは製品の製造予算の中から、マニュアル作成費を捻出します。次にDの観点では、マーケティングの結果で決められた製品リリースの時期によります。そしてQの観点、前述したCDの要素を鑑みて、その範囲内でできるだけ高品質にするための努力が必要です。

限られたリソースの中では、通常以上に作業の効率性が求められます。効率性を上げる一つの手段として「客観的に評価できる指標」があります。ここが大きな課題となります。その「客観的に評価できる指標」がある、ないではQuality(品質)に大きな差が生まれます。

仮に製品を開発する部署がマニュアルを作成する場合、使う側の現場部署を交えて、第三者的な視点でチェック、場合によっては修正する必要があります。

実際にできあがったマニュアルを活用してみて、その使い勝手や効率性の観点からさらに修正を加える。このサイクルをまわすことで、真に現場で活用されるマニュアルに近づけることができます。

「読める」「使える」「わかる」この3つの要素を備える品質の要件として、「情報にたどり着くまでの時間や手間」「読み違いの起こりにくさ」「理解しやすい記述」などが挙げられます。これらの要素を定量的に評価できる例は、製品に対して寄せられるお客様からの問い合わせやクレームの数です。

しかし、お客様からの要望を受け止め、マニュアルの品質を評価し、次期マニュアルに反映している製造会社の数は多くありません。

なぜなら、企業の競争がますます激しくなる社会では、低コスト化、短納期化が求められるために、品質が置き去りにされてしまう場合が多いからです。

品質は業種によって測定方法が変わってきます。例えば、部品メーカーであれば、歩留まりをよくし、生産コストを低減することや不良品を少なくすることによって在庫を圧縮することで、コストの削減、納期短縮が実現できます。そのため、品質を最重視するという考え方が生まれます。

しかし、マニュアルの場合は、部品メーカーであるような目に見える定量的な指標が使えません。その結果、Quality(品質)は横に置かれ、QCDのCost(コスト)、 Delivery(納期)が重視され、「読めない」「使えない」「理解できない」マニュアルが誕生してしまいます。

QCDのバランスを保つためには、前述の第三者(客観的な)視点と作成側、利用者側両者が同じ課題意識を持ち、解決に向けて考える必要があります。

マニュアル作成は開発部署の仕事、活用は現場の仕事と割り切らずに互いの考えをすり合わせながらマニュアルを作成すると、品質の高いものができます。

他部署や経営層の関心・関与の度合いからみるマニュアル作成の課題

次に関心・関与の度合いからみてみましょう。企業ではマニュアル作成を製品開発担当者が兼務していることが多く、本格的な専門部署が存在することは少ないのが現状です。

製品開発担当者が兼務することになる一因として、マニュアルの多くは技術者に向けたものであるからです。製品を開発した担当者をマニュアル作成の担当に据えれば、もっとも正確かつ深い知識が生かされるので、一石二鳥だと判断されます。

製品開発担当者がマニュアル作成を兼務しない企業では、マーケティングや営業部署が担当するケースがあります。この場合は主に作業説明書、業務マニュアルなどの技術的な内容を含まないものが該当します。

専門部署が存在するケースでは、担当部署が設置されていても、その中身はやはり製品開発担当者が兼務していることが多いです。また、単に外部発注窓口になっているだけのこともあります。

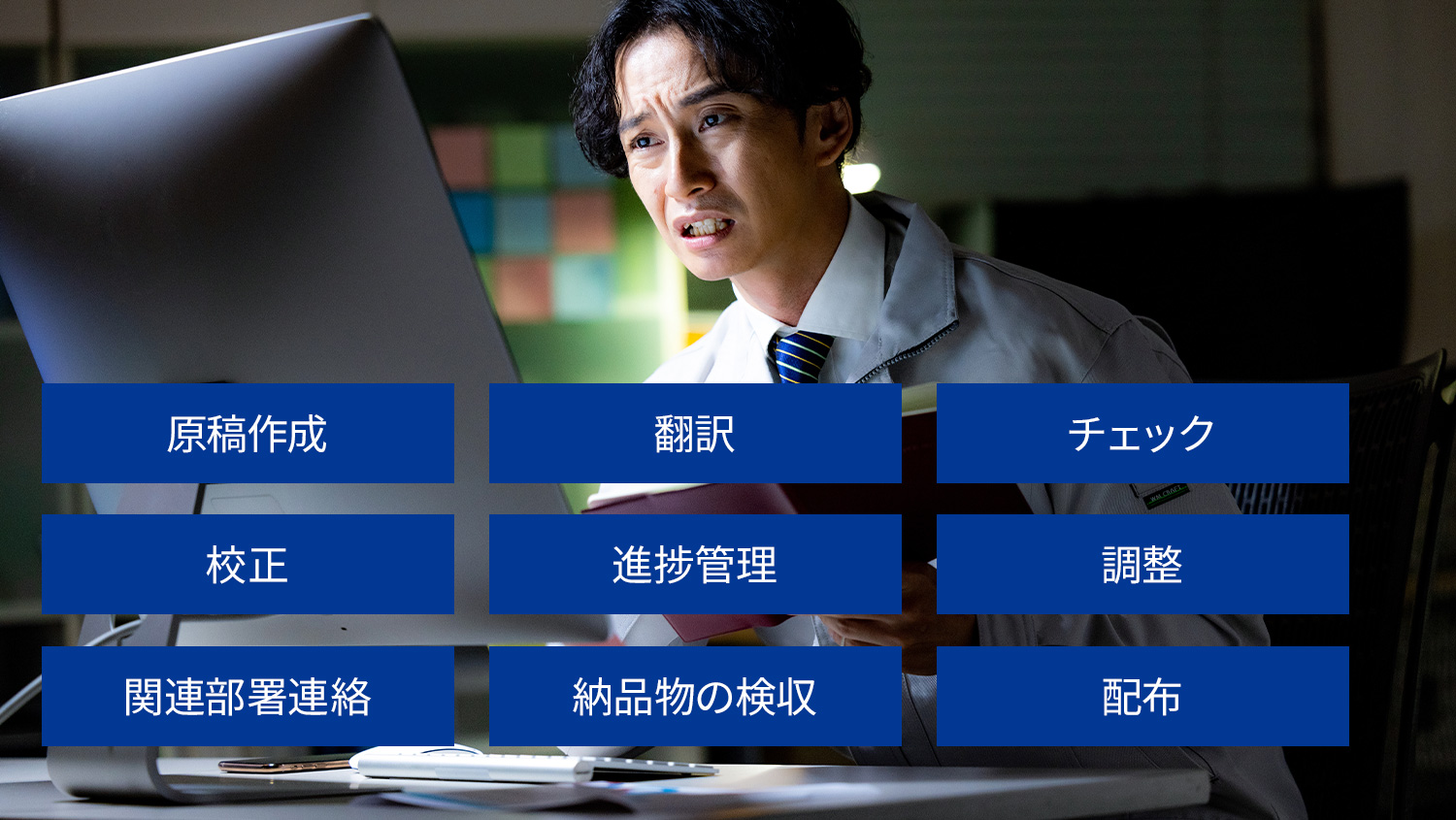

マニュアル作成担当者は忙しい本業の傍ら、さまざまな作業を要求されます。原稿作成、翻訳、チェック、校正、進捗の管理、業者間の調整、仕上がりのチェック、各関連部署との調整、納品物の検収、配布の手続きといった大変手間のかかる諸々の作業です。あまりにも担当者への負担が強過ぎるといえます。

これではマニュアルの品質を向上させるのは、現実的にみて困難と言わざるを得ないでしょう。

往々にして経営層はマニュアル作成への関心は高くありません。人員を投入することも避けられがちになります。そこで、テクニカルライターを雇おうということになっても、製品によっては、企業内部でマニュアルの原稿執筆する必要があるジレンマが存在します。

しかも、そういったものの多くは高度な知識・経験が求められるため、限られた人材しか担当できません。追い打ちをかけるように執筆の時間を取れないといったこともあります。

そのため、複数の担当者でマニュアル作成分担しようとしますが、表記の不統一や重複、抜けなど品質の点での問題が発生してきます。さらには、複数で分担に執筆・チェックを行う弊害として、開発者としての視点や個人の主観が混ざり合い、マニュアル利用者の視点が抜け落ちるといったこともあります。

設計仕様書であれば、問題はないでしょう。なぜなら読者も技術者であることが多く、同レベルの専門知識を有しているからです。

しかし、製造マニュアルの場合は、執筆者と利用者が同レベルの専門知識を有しているとは限りません。製造現場では一般的な知識を有していても、専門的知識をあまり持っていない方も働いています。専門用語の多用、前提知識のレベルのハードルを上げることは避けたほうがよいといえます。

製造企業のマニュアル作成に対する関心・関与の薄さは、マニュアル作成担当者の負担を過度なものとし、ひいてはマニュアル品質の低さにつながります。「マニュアルのためのマニュアル」ではなく、「利用者のためのマニュアル」を提供するためにも、企業は増員するなどマニュアル制作に対する関心・関与の度合いを引き上げていく必要があるかもしれません。

ユーザー・利用者の声からみるマニュアル作成の課題

製品に関するユーザーの声は日々メーカー側に届けられています。サポート窓口に問い合わせ、苦情として届いています。しかし、製造メーカー側がそれをうまく反映できていないことも多いのです。いったいなぜでしょうか。

端的に言うと、適切に分析がなされていないことが原因といえます。適切に分析されてさえいれば、製造工程が改善され、それに伴い製造マニュアルの改善ポイントもわかります。多くの製造メーカーではアンケート調査やヒアリングなどでユーザーの意見を知り、工夫をして製品に反映しようとします。

しかしそれ以上に質・量ともに十分で重要な情報がサポート窓口に蓄積されています。この資産ともいえる情報を適切に分析し、活用すれば、大きな効果を上げることは間違いないでしょう。

サポート窓口はユーザーの視点から考えるための最良のツールだともいえます。この点をいかに生かすかが、メーカーの大きな課題であるといえます。

製品リリースに伴うマニュアルの作成期間からみる課題

製品のリリースに間に合わせる。何よりも大事なことです。もしも製品のリリースに間に合わなかったら、莫大な損失を企業に与えかねないからです。

マニュアルの場合、ここで問題となってくるのが作成期間です。製品開発では途中に製品の仕様変更が起きることはたびたびあります。場合によっては、仕様変更の数や内容が想定していた以上に膨れ上がり、マニュアル作成期間の不足が発生してしまいます。

ですが、納期は厳守しないといけません。そこで、マニュアル作成の現場は突貫工事現場のようになってしまいます。結果、マニュアルの品質に大きな問題が発生してしまう場合があります。

マニュアル作成の工程は、一般的に製品が完成間近になったときに具体的な作業がスタートします。マニュアル作成に与えられる時間は極めて短いのです。

その中で、仕様書に基づいて原稿を作り、イラストを作成し、デザイン処理を施して印刷用データを完成させます。合間には担当者との校正のやりとり、輸出・輸入製品であれば技術翻訳まで作業があります。

製品が複雑になればなるほど、操作手順が多くなり、ページ数が増え、制作業務が過酷になることも想像に難くないでしょう。

仕様変更が発生すれば、各工程での修正作業が発生し、時間的なロスも過酷さに拍車をかけます。このように限られた期間に行うべきことは、非常に多岐にわたります。

仕様が変更された場合などは、担当者は各関連業者に指示・連絡など一人でこなさなければならなくなり、短期間に業務が担当者に集中してしまい、疲弊し、チェックや調整がおろそかになってしまいます。

結果、マニュアルの品質が著しく低下します。限られた時間の中での仕様変更や、担当者への一極集中による疲弊は、もっとも恐れるべきポイントの1つです。

より良いマニュアルを作成するためにはどうすべきか?

いかがでしたでしょうか。自社で製造マニュアルを作成する場合、その品質や負担を強いられる部署、活用する現場の声やユーザーの声を生かすことが重要であることがおわかりいただけたかと思います。

自社でマニュアルを作成するメーカーの課題はとても多いです。多くの企業がマニュアル作成に無駄な予算と手間が注がれている可能性があります。この現状を打破すればマニュアルにかかるコストを大幅に削減することが可能でしょう。

マニュアル作成体制を抜本的に改革し、顧客満足とマニュアルの最適化を図り、より良いマニュアル作成の実現を目指しましょう。

ではどうやって?という読者様の声があります。本サイトではマニュアル作成の改善方法や、効率的なマニュアルの活用方法などを紹介しています。合わせてお読みください。

マニュアルのソリューションにご興味がある方はこちらをご覧ください。

この記事を書いた人

編集部