マニュアルを読みやすいものにするためには、図解を用いることが大切です。とはいえ、マニュアル作成に慣れていないと、どんなことに注意すればいいのかわからないですよね。

そこでこの記事では、マニュアル作成における図解の大切さについて解説していきます。また、作成のコツや注意点についても触れています。わかりやすいマニュアルを作成したいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

マニュアルに図解が必要な理由

マニュアルに図解が必要だと考えられている理由は、3つあります。

- 理解しやすくなる

- 印象に残りやすくなる

- 作業効率が上がる

これらの理由について理解しておくと、論理的に作成できるようになり、マニュアル作成のスピードが速くなります。ここからは、それぞれの理由について詳しく解説していきます。

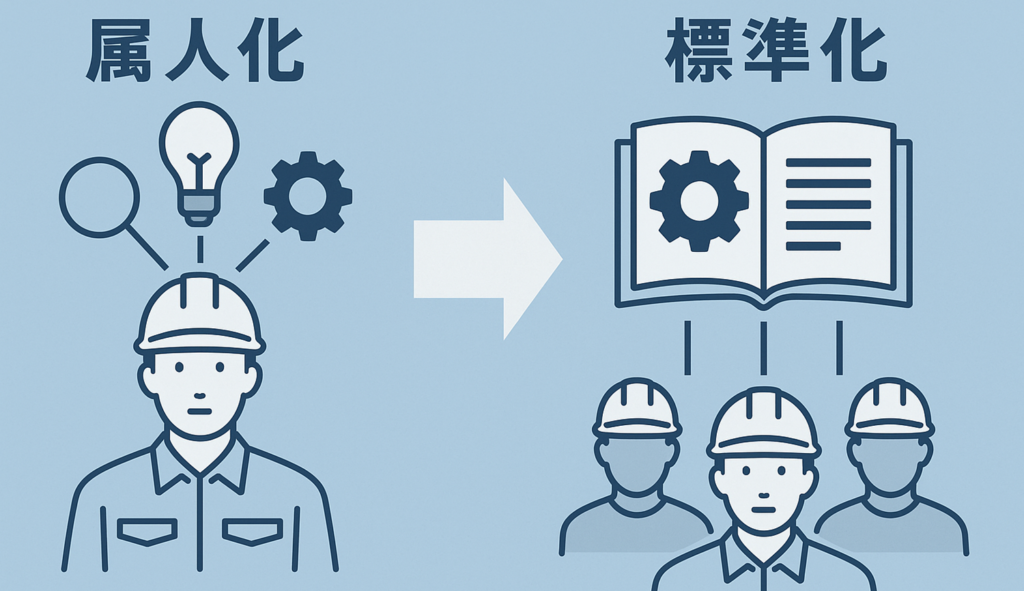

1. 理解しやすくなる

図解を用いてマニュアルを作成すると、読み手が理解しやすくなります。とくにまだ取り組んだことのない業務フローについて説明されても、読み手にとっては具体的なイメージが湧いてきません。またテキストや口頭で説明されても、流れがつかみにくいのです。

そこで図を用いることで「どんな工程が発生するのか?」「工程はいくつあるのか?」「どんな順番で行うのか?」などといった情報が整理されます。またこれらの情報を視覚的に理解できるので、認識齟齬が発生しにくくなるのです。

2. 印象に残りやすくなる

マニュアルに図解があると、印象に残りやすくなるという特徴があります。まだ慣れていない作業の場合、流れを覚えていないので、その都度立ち止まって工程を確認することがあります。

もしテキストでしか書かれていなかったら、「そもそもどこに記載されていたのか?」「次の工程はどこに書かれているのか?」などといった情報を処理しなければならず、ストレスに感じてしまうでしょう。

しかし図解があれば、確認したい情報をすぐに見つけられます。またイメージに焼き付けることができるので、業務フローの定着も早くなるのです。

3. 作業効率が上がる

図解を用いることで、作業効率の向上を期待できます。図解を用いることで読みやすいマニュアルになるからです。

新人にとって、はじめて行う作業をテキストだけで理解することは難しいです。人によっては、マニュアルを読んでも理解できず、改めて口頭で説明してもらわなければならないかもしれません。こうなると二度手間になってしまいます。

そこで図解を用いることで、テキストで理解できなかった場合のサポートができます。すると口頭で説明する必要がなくなるので、チーム全体の作業スピードが速くなります。

また、マニュアルがわかりやすいとミスが発生しにくくなります。ミスのリカバリーが不要になるので、図解がない場合に比べて効率的なのです。

わかりやすい図を作成するコツ

わかりやすい図を作成するには、3つのコツを押さえるようにしましょう。

- 情報に応じて図解の種類を使い分ける

- スペースを均等に設ける

- ツールを活用する

これらのコツを知ることで、より読みやすいマニュアルを作成できるようになります。担当者の方は、ぜひマスターしておきましょう。

1. 情報に応じて図解の種類を使い分ける

マニュアルで図解を用いる際は、情報に応じて図解の種類を使い分けるようにしましょう。掲載する情報に応じて、以下のように図解を使い分けると見やすくなります。

- 構造を示すもの…ロジックツリー

- 作業の流れを示すもの…フローチャート

- 位置関係を示すもの…マトリックス、バブルチャート

- 値の推移を示すもの…棒グラフ、折れ線グラフ

どの図解を使用すればいいか迷った際は、上記の分類を参考にしてみてください。

2. スペースを均等に設ける

図解に使用する図形やテキストには、適度なスペースを設けるように意識しましょう。図解が詰まっていると、狭苦しい印象になります。またテキストの行間が狭いと読みにくくなってしまうでしょう。そのため、適度に空白を入れるとバランスが良くなります。

3. ツールを活用する

図解を作成する際は、ツールを活用することをおすすめします。テンプレートを利用できるので、ゼロから図解を作成する手間が省けます。また、マニュアル作成にあてられる時間が限られていても、最大のパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。

さらに、図形やテキストの配置を微調整できるので見た目も整います。すると見やすい図解になるので、作業効率も高まるでしょう。

図解作成の流れ

図解を作成する際は、以下のような流れで作成していきます。

- 必要な情報を洗い出す

- どの種類の図解を使用するか決める

- 文字を当てはめていく

- 微調整する

このような手順で図解を作成することで、手戻りが少なくなります。ここからは、それぞれの手順について解説していきます。

1. 必要な情報を洗い出す

はじめに、図解に必要な情報を洗い出していきましょう。どんな順番でもいいので、とにかく情報を書き出していきます。次に、書き出した情報をカテゴリー別に分類し、説明する順番を考えていきます。この時、書き忘れている情報にも気が付くはずなので、その都度追加していきます。

はじめに情報を洗い出す理由は、取りこぼしを防ぐためです。図解を作成しながら情報を出していくと、行き当たりばったりで作成することになるので、不足することがあります。すると手戻りも発生してしまい、結果的にマニュアル作成にかかる時間が長くなってしまいます。効率的に進めるためにも、最初に情報を整理しておきましょう。

2. どの種類の図解を使用するか決める

説明する内容に合わせて、どの図解を使用するか決めましょう。たとえば構造を説明したいなら、ロジックツリーやピラミッドがおすすめです。作業の流れを説明するなら、フローチャートが良いでしょう。

3. 文字を当てはめていく

図解の種類を決めたら、文字を当てはめていきながら図解を作成していきます。文字が多いと読みにくくなってしまうので、テキストはなるべく短くすることがポイントです。文章を作成するというよりも、箇条書きにしていくことを意識しましょう。

4. 微調整する

必要な情報を図解に記載したら、微調整を行いましょう。微調整の際に行うことは3つあります。

- 色を調整する

- テキストの大きさを調整する

- 図形同士のバランスを調整する

はじめに、図解やテキストの色を調整しましょう。重要なポイントは色を変えたり、太くしたりすることで見やすくなります。

次に、テキストを調整します。ウェイトを変えたり、サイズを変えたりして、読みやすくしてみてください。また、行間を広めに取ることで読みやすくなることもあります。

最後に、図形同士のバランスを調節します。手動で配置した場合は上下左右の図形と位置があうように整列させます。この時、図形同士をグループ化することで、図形がずれるのを防止できます。

図解を作成する際の注意点

図解を作成する際は、3つの注意点があります。

- 複数の種類を使用しない

- 塗りつぶしと枠線を併用しない

- テキストは最小限に抑える

注意点を理解することで、読み手にとって理解しやすいマニュアルを作成できるようになります。ここからは、それぞれの注意点について解説していきます。

1. 複数の種類を使用しない

図解で使用する図形の種類は1つに絞りましょう。たとえば、長方形と楕円形が混在しているといった風に、複数の種類の図形を利用すると、統一感がなくなってしまいます。すると図形そのものに意識が向いてしまい、内容を理解するのにストレスがかかってしまうのです。

すっきりと読みやすい図解にするためにも、あらかじめどの図形をもちいるのか決めておきましょう。

2. 塗りつぶしと枠線を併用しない

図解に用いる図形には、塗りつぶしと枠線を併用しないようにしましょう。塗りつぶしと枠線を併用してしまうと、複雑な印象を与えてしまいます。また、統一感がなくなり、散らかって見えてしまいます。

マニュアルはわかりやすいに越したことはありません。塗りつぶしと枠線のどちらかのみ使用することで、シンプルな図解になります。

3. テキストは最小限に抑える

図解に用いるテキストは最小限に抑えるようにしましょう。テキストが長文になっていたり、あまり多用したりすると、図解ではなく読み物になってしまいます。すると視覚的に理解できなくなるので、図解としての役割を果たせません。

テキストを書き込む際は、箇条書きにするといいでしょう。それぞれの図形に意味を持たせるつもりでテキストを使用してみてください。

マニュアルの図解作成に役立つツール

マニュアルで図解を作成する際は、ツールを用いると便利です。とくにおすすめのツールは3つあります。

- PowerPoint

- draw.io

- canva

ここからは、ツールについて紹介していきます。それぞれ特徴が異なっているので、どんな人におすすめなツールかについても触れていきます。

PowerPoint

PowerPointはMicrosoftが提供しているOfficeツールの1つです。プレゼンテーション資料やマニュアルの作成を行う際によく利用されます。

| 特徴 | マニュアル作成と合わせて利用できる |

| おすすめな人 | 1つのツールで完結したい人 |

| URL | https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/powerpoint |

PowerPointの特徴は、マニュアル作成と合わせて利用できることです。テキストや見出し作成と並行して図解を作成できます。また、画面にはマス目を表示させることが可能で、バランスの調整も簡単です。

また、複数のツールで行ったり来たりする必要がないので、シンプルな操作性になります。こうした特徴から、PowerPointは1つのツールで完結したい人におすすめです。

draw.io

draw.ioは、無料で利用できる図解作成ツールです。PowerPointでは作成しにくい複雑な図解も作れます。ただし、海外で開発されたツールのため、メニューは全て英語で記載されています。

| 特徴 | アカウント作成が不要 |

| おすすめな人 | 手軽にツールを利用したい人 |

| URL | https://www.diagrams.net/ |

draw.ioの特徴は、アカウント作成が不要であることです。作成した図は使用中のデバイス以外にも、GoogleドライブやDropboxなどにも保存できます。

こうした特徴から、手軽にツールを利用したい人におすすめです。

canva

canvaはオーストラリアで開発されたデザイン作成ツールです。

| 特徴 | デザインの自由度が高い |

| おすすめな人 | おしゃれなデザインにしたい人 |

| URL | https://www.canva.com/ |

canvaの特徴は、デザインの自由度が高いことです。無料でおしゃれなデザインができるため、チラシやサムネイルの作成などにも利用されています。そのため、こだわった図解を作成するのはもちろん、マニュアルそのもののデザインを作成することも可能です。

そのため、おしゃれなマニュアルを作成したい人におすすめです。

図を追加してわかりやすいマニュアルにしよう

この記事では、マニュアルにおける図解について解説していきました。図解を用いることで業務のフローなどを視覚的に把握できるようになるため、認識齟齬がなくなります。すると改めて口頭で説明する手間が省けるので、業務の効率化にもつながります。

図解を作成する際のコツは、情報に応じて図解の種類を使い分けることです。また、スペースを均等に設けることも重要です。そしてツールを用いることで、よりバランスの取れた図解を作成できるようになります。

マニュアルのソリューションにご興味がある方はこちらをご覧ください。

この記事を書いた人

編集部